Olaf Schlote, geboren 1961 in Bremen, ist freischaffender Fotokünstler.

In seinen Arbeiten geht er den essenziellen Lebensthemen nach, den Fragen zwischen Leben und Tod, und häufig sind es Reisen mit vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen, die die Betrachter einladen, mitzureisen. Ihn interessiert die Bewegung des Lebens, der Menschen, der Natur; hier sind es vor allem Bäume und Wurzeln. Er arbeitet durch die Fixierung einer Fotografie hindurch, um eine Bewegung in ein Darüber hinaus zu öffnen. Er folgt dabei der inneren Überzeugung, dass sich Leben in beständiger Bewegung und Veränderung befindet und niemals statisch ist. Genau diese Bewegung übersetzt er in seine Fotografien.

Die aktuelle Ausstellung im Willy-Brandt-Haus ist die Wiederaufnahme und Erweiterung des Memories-Projektes von 2020. Es ist eine intensive und sehr emotionale Reise zu den dunkelsten Orten deutscher Geschichte, wie Auschwitz, Majdanek, Stutthof. Und eine Reise nach Israel, wo Schlote Holocaust-Überlebenden der ersten Generation – allesamt Europäer – und ihren Nachfahren begegnet. Entstanden sind tief berührende Beziehungen, die von großer Offenheit und Freundschaft geprägt sind. Diese Begegnungen mit den Menschen und das Bewusstsein ihrer erstaunlichen Lebensleistung haben Olaf Schlote ermutigt, über die Abgründe hinweg zu lichteren, transzendenten Bildern, wie zum Beispiel am Meer in Haifa, zu gelangen. Es bleibt die Hoffnung, dass die Ausstellung diese Intensität und Authentizität des Erlebten auf die Betrachter ausstrahlen kann und einen kraftvollen, gleichwohl fragilen Gegenentwurf zu Antisemitismus, Rechtspopulismus und Fremdenhass anbietet, der die Gesellschaft insbesondere nach den tragischen Ereignissen vom 7. Oktober 2023, mit dem Überfall der Hamas auf Israel und den nachfolgenden gewaltsamen Eskalationen, vor ungeahnte Herausforderungen stellt.

Alle Biographien resultieren aus Interviews und wurden schriftlich festgehalten durch: Yael Kishon

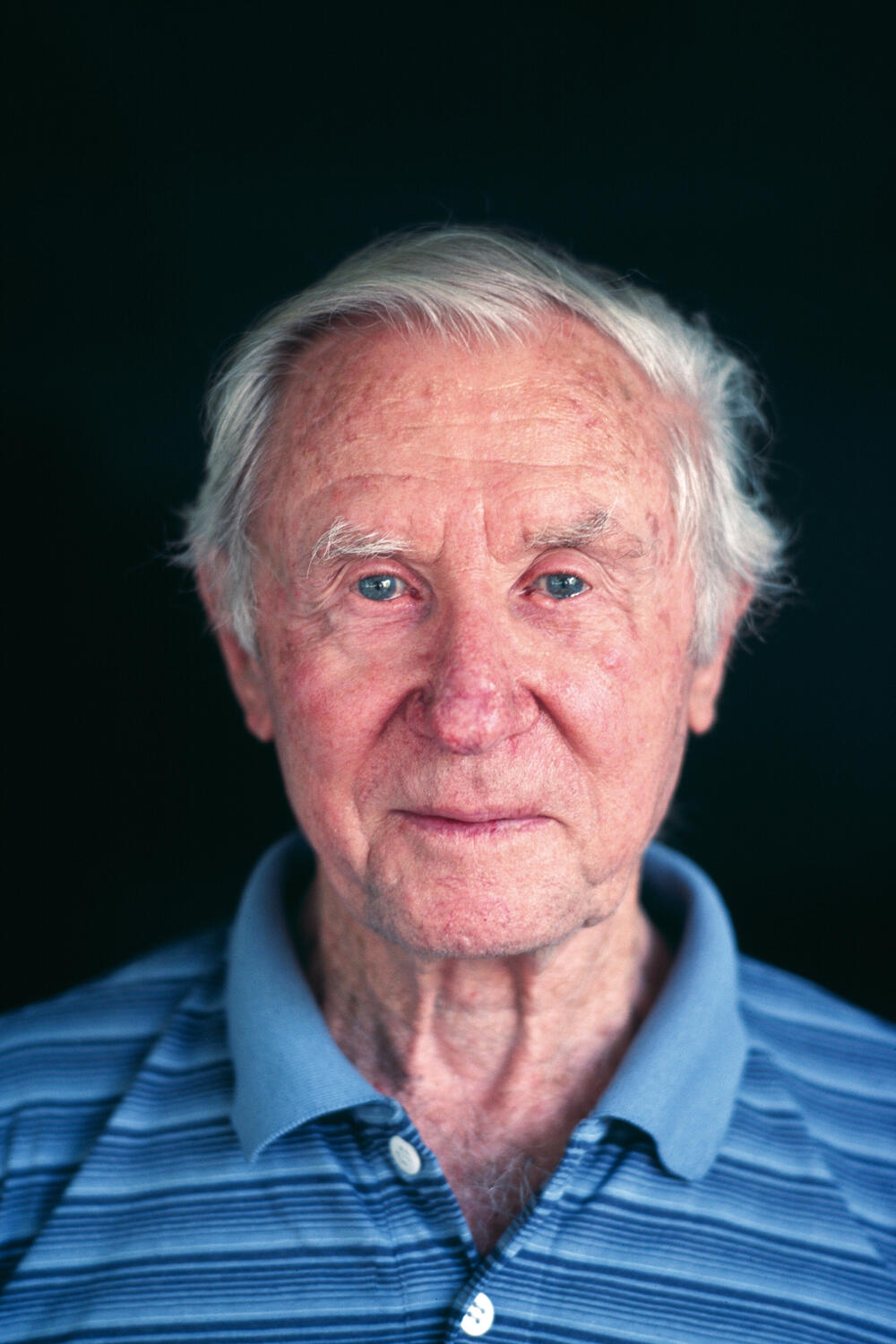

Moshe Zimmermann, geb. 1943 in Jerusalem, ist Professor emeritus für deutsche Geschichte der Hebräischen Universität Jerusalem; nach dem Studium der Geschichte und Politologie in Jerusalem und Hamburg Promotion über die Emanzipation der Hamburger Juden an der HU Jerusalem (1977); von 1986 bis 2012 Direktor des Richard-Koebner-Minerva-Zentrums für Deutsche Geschichte und Professor am Fachbereich für Geschichte der Hebräischen Universität; Gastprofessuren in Heidelberg, Mainz, Princeton (USA), Köln, Halle, München, Saarbrücken, Krakau (Polen), Kassel, Göttingen und Hamburg; Forschungspreise: Humboldt-Forschungspreis 1993; Jacob- und Wilhelm-Grimm-Preis des DAAD 1997; Dr. Leopold Lucas-Preis der Eberhard Karls Universität Tübingen 2002; Lessing-Preis der Lessing Akademie Wolfenbüttel 2006; Autor zahlreicher Publikationen in Deutsch, Englisch und Hebräisch zu Nationalismus, Antisemitismus, Sportgeschichte, Film-Geschichte und zur deutsch-jüdischen Geschichte sowie zum Holocaust, zur Erinnerungsarbeit in Deutschland und Israel sowie zu den deutsch-israelischen Beziehungen; intensive Beteiligung am öffentlichen Diskurs zu historischen und aktuellen politischen Themen in Deutschland und Israel; Mitarbeiter (1968-1980) und dann Vorsitzender (1992-1995) des Lehrplan-Ausschusses am israelischen Erziehungsministeriums; Mitglied der von Bundesaussenminister Joschka Fischer eingesetzten Unabhängigen Historikerkommission zur Untersuchung der Geschichte des Auswärtigen Amtes und des Auswärtigen Dienstes in der NS-Zeit und in der Bundesrepublik Deutschland (2005-2010).

Wilhelm Marr - The Patriarch of Antisemitism, New York 1986.

Wende in Israel. Zwischen Nation und Religion, Berlin 1996.

Die deutschen Juden 1914-1945, München 1997.

Deutsch,-Jüdisch, München 2000.

Deutsche Vergangenheit - Israelische Erinnerung, Tel Aviv 2002 [hebr.].

Goliaths Falle, Berlin 2004.

Deutsch-jüdische Vergangenheit: Judenfeindschaft als Herausforderung, Paderborn 2005.

Deutsche gegen Deutsche. Das Schicksal der Juden im 2. Weltkrieg, Berlin 2008.

Die Angst vor dem Frieden. Isrtaels Dillema, Berlin 2010.

(Mit E.Conze, N.Frei & P. Hayes), Das Amt und seine Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010 (Arbeitsbericht der Unabhängigen Historiker Kommission-Auswärtiges Amt 2005-2010).

Vom Rhein an den Jordan. Die deutschen Quellen Israels, Goettingen 2016.

(mit Lorenz Peiffer), Emanuel Schaffer - zwischen Fußball und Geschichtspolitik, Göttingen 2021.

(mit Moshe Zuckermann), Denk ich an Deutschland – Israelischer Dialog, Tel Aviv 2022 (Hebr.

Niemals Frieden? Israel am Scheideweg Berlin 2024

Herr Zimmermann, wann wurden Sie geboren?

Am 25. Dezember 1943 – Weihnachten 1943 …

Ein schönes Datum.

Das hätte für uns eigentlich keine Bedeutung gehabt, denn Weihnachten ist im Judentum kein Festtag. Aber zu dieser Zeit waren die Engländer noch in Palästina. Und meine Mutter erzählte mir, dass sie sich nicht nur wegen meiner Geburt an diesen Tag erinnert, sondern auch, weil an diesem Tag die Ausgangssperre aufgehoben wurde. Es war praktisch das Ende des Krieges in Palästina.

Ihre Eltern stammen aus Hamburg. Die Familie Ihrer Mutter lebte bereits seit 400 Jahren dort.

Ja, die Familie Hekscher war sehr bekannt in Hamburg. Ihre Vorfahren waren aus Portugal eingewandert und suchten Asyl. Man hatte die Juden ja zuerst aus Spanien vertrieben, 100 Jahre später dann aus Portugal. Ein Teil der Familie ging ins Osmanische Reich, ein anderer nach Nordeuropa. Meine Familie kam über Amsterdam und Norddeutschland schließlich nach Hamburg.

Und Ihr Vater wurde in Hamburg geboren?

Ja, seine Familie kam aus einem ganz anderen Teil des Kontinents. Sie gehörte zum sogenannten „Ostjudentum“. Der Großvater stammte aus Rava-Ruska, die Großmutter aus Cherniche – damals Teil des österreichischen bzw. des Habsburger Reichs. Sie wanderten schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland aus – und so wurde mein Vater in Deutschland geboren. Sie wohnten in Hamburg in einem Viertel, in dem arme Juden gelebt haben. Anders als die reiche Familie meiner Mutter.

Wo war das?

Im Süden Hamburgs, in Hammerbrook, in der Süderstraße 95. Meine Mutter wohnte dort, wo die meisten Juden lebten, im Stadtteil Rotherbaum in der Bornstraße. Unweit davon war die Bornplatzsynagoge, das war „ihre“ Synagoge.

Und Ihre Eltern sind 1937/1938 auf Druck der Nazis und der gesellschaftlichen Umstände nach Palästina emigriert.

Sie mussten sich nach 1933 entscheiden. Zunächst blieben sie noch in Deutschland, mussten aber erkennen, dass die Universität ihnen keine Möglichkeiten und Perspektiven mehr bot. 1937 wanderte meine Mutter über England nach Palästina aus und ein Jahr später, 1938, mein Vater über Bremerhaven direkt nach Tel Aviv.

Haben Ihre Eltern darüber gesprochen, wie es für sie war, als sie in Palästina ankamen?

Sie mussten ihre Heimat aufgeben. Wie tief das geht, habe ich später erst verstanden. Man ist durch und durch Hamburger und muss seine Stadt verlassen. Palästina war für sie Neuland: Meine Mutter ist in einer zionistischen Familie aufgewachsen – sie konnte sich eher damit versöhnen. Mein Vater kam aus einer proletarischen, linksorientierten Familie, ihm fiel es schwerer, sich anzupassen. Aber er hatte in Deutschland schon in einem jüdischen Lehrerseminar Hebräisch gelernt, sodass er die Sprache nicht erst in Palästina lernen musste. Aber es war eine zwiespältige Angelegenheit: Einerseits konnte man sich gut integrieren, vor allem in die Bevölkerungsgruppe, die auch „jeckisch“ war – das waren die deutschen Juden. Andererseits hatte man immer die Bilder aus der alten Heimat im Kopf. Wie präsent das in unserer Familie war, habe ich selbst gemerkt: Als ich zum ersten Mal nach Hamburg kam, da war ich schon 32 Jahre alt, da kannte ich schon alles von den Erzählungen in der Familie.

Das war sicher ein enormer Einschnitt, auch kulturell. Wenn man sich die allerersten Unterkünfte anschaut im Vergleich zu Hamburg, dazu noch das Klima. Es muss eine enorme Umstellung gewesen sein.

Sie haben sich nicht darüber beklagt. Sie passten sich an, waren zufrieden, dass sie eine Wohnung in Jerusalem und Arbeit gefunden hatten – mein Vater als Lehrer, meine Mutter als Laborantin. Und nach 1945 wusste man, was für ein Glück man gehabt hatte, dass man rechtzeitig Deutschland verlassen hatte. Wenn man erfährt, wer alles in Deutschland geblieben war und den Weg nachher nach Auschwitz machte, dann versöhnt man sich damit, im „wilden Orient“ leben zu müssen.

Ihre Großeltern kamen auch um?

Nein, die Eltern meiner Mutter waren schon vor ihr nach Palästina ausgewandert. Sie waren Zionisten. Meine Großmutter eher wider Willen, mein Großvater sehr bewusst, er verstand, worum es ging. Mein Großvater väterlicherseits starb 1937 in Deutschland. Es war zwar für ihn eine echte Herausforderung, in Deutschland zu bleiben, aber er wollte nicht weg. Und seine Frau, also meine Großmutter, schaffte es, Deutschland im September 1939 zu verlassen – also im allerletzten Moment.

Wo sehen Sie Ihre Wurzeln? Haben Sie das Gefühl, dass Sie auch in Hamburg verwurzelt sind, ist da auch eine Hamburger Identität?

Hätte man mir diese Frage gestellt, als ich 20 Jahre alt war, hätte ich geantwortet: Meine Wurzeln liegen eindeutig in Jerusalem, West-Jerusalem, Ost-Jerusalem, in der unmittelbaren Umgebung der King-George-Straße 26. Dort war meine Heimat. Und trotzdem konnten wir als Kinder spüren, dass die Hamburger Vergangenheit bei uns immer eine Rolle spielte. Wie bereits erwähnt, hatten wir die Topografie von Hamburg schon im Kopf. Die Gewohnheiten und Gepflogenheiten der alten Juden aus Hamburg kannten wir alle schon. Aber als ich als Doktorand nach Hamburg kam, entdeckte ich immer mehr die Hamburger und auch die deutschen Wurzeln in meinem Verhalten. Heute würde ich sagen, dass Hamburg genauso wie Jerusalem meine Heimat ist. Schon allein deswegen, weil Jerusalem mir fremd geworden ist, es ist zu orthodox geworden. Die Stadt hat sich seit 1967 sehr verändert. Und ich wurde mit der Geschichte Hamburgs immer vertrauter, sodass ich die Wurzeln für mich entdecken konnte. Wir sitzen ja gerade in Berlin und ich habe bemerkt, dass ich auch Wurzeln in Berlin habe. Ich habe Erich Kästner auf Hebräisch gelesen. Emil und die Detektive spielt hier in dieser Straße.

Auch immer schon eines meiner Lieblingsbücher!

Dann wissen Sie ja genau Bescheid, wo was passiert. Die Kaiserallee), die heute die Bundesallee heißt, die Trautenaustr. Straße, dort ist der Nikolsburger Platz, um die Ecke wohnte einst Kästner, und je länger ich mich hier aufhalte, desto mehr spüre ich, dass diese Wurzeln auch eine Rolle spielen. Die ersten Geschichten, die ich kannte, kommen aus Berlin, und deswegen ist mir die Stadt auch vertraut. Das relativiert sehr stark den Begriff von Heimat. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland so akzeptiert wird, wie ich ihn fühle oder mir vorstelle. Aber aus meiner Sicht zeigt es, dass man Wurzeln überall entdecken und haben kann.

Ja, der Begriff „Heimat“ ist hier ein problematischer Begriff. Für uns in Deutschland, für mich, für die Nachfahren des sogenannten Tätervolks ist das problematisch. Wir leben in einem Vakuum, was gesunde nationale Identität betrifft. Ein eigenes Thema, das wir noch einmal zu einem anderen Zeitpunkt intensiver besprechen sollten.

Da haben wir den Film „Heimat“ von 1938 mit Zarah Leander und die gleichnamige TV Serie „Heimat: Eine deutsche Chronik“ 1984. Da sieht man, wie problematisch der Begriff ist.

Und jetzt ist wieder Europameisterschaft im eigenen Land und wenn man sich die Weltmeisterscaft 2006 anschaut. Das war eigentlich das erste Mal, dass man wieder mit deutschnationalen Emblemen auf der Straße feierte, mit Flagge …

… und feiern durfte …

Da ist ein so umfassendes Thema, das wir an anderer Stelle besprechen sollten. Nehmen wir noch einmal diese „deutschen Tugenden“ – was an Ihnen ist besonders „deutsch“? Oder auch „hanseatisch“?

Da hätte man meine Mutter fragen müssen. Sie war sehr typisch deutsch. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Fleiß. Alles, was dazugehört, hat sie verkörpert. Sie hätte gesagt: Meine Erziehung ist gescheitert, mein Sohn ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe …

… Sie sind der Älteste …

Ich bin der Älteste. Ich bin noch am nächsten an meinen Eltern dran. Ich habe später die deutsche Sprache gelernt und kenne mich von allen meinen Geschwistern am besten in Deutschland aus. Aber ich bin zu sehr ein „Tzabar“, also ein gebürtiger Israeli. Etwas unordentlich, etwas „chutzpedik“, so nennt man das, aber ich weiß, wie man sich im Prinzip zu benehmen hat – in der Theorie.

(lacht) Das hört sich gut an.

Zum Beispiel sitze ich im Augenblick entspannt und locker am Tisch. Säße ich meiner Großmutter gegenüber, dann hätte ich stramm sitzen müssen …

Kommen wir noch einmal zu diesem Wechsel von Hamburg nach Palästina. Diese so ganz andere Sprache, die Menschen, die Kultur und das Klima – welche Auswirkungen hatte das auf Ihr Leben oder Ihre Entwicklung oder auch die Ihrer Geschwister?

Das bedeutet immer einen Spagat. Man hat die Vergangenheit stets im Hinterkopf und versucht, etwas davon in diese neue Realität einzubringen. Das bedeutet, man lebt nicht irgendwo, wo es völlig fremd ist. Man hat etwas von Deutschland auch in Jerusalem. Die deutschen Juden, die Hamburger Juden unter ihnen, schaffen ein Ambiente, in dem fortgesetzt wird, was man nach Palästina mitgebracht hat. So konnte man mit der Situation zurechtkommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass man sich sehr über das Klima beklagt hätte – es hat ja auch seine Vorteile: Im Sommer regnet es nicht, man kann immer ohne Regenschirm aus dem Haus gehen. Und als Hamburger ist man immer nah am Wasser. Wenn man in Tel Aviv wohnt, kann man immer ans Meer. Man kann also immer eine Kompensation finden. Ich hörte keine Klagen im Sinne von: „Oh weh, wir mussten Hamburg verlassen und wir wollen wieder zurück.“

Hört sich nach guten Eltern an.

Meine Eltern waren aus meiner Sicht gute Menschen. Meine Mutter war eine sehr sanfte Person, mein Vater war etwas strenger, schon allein deswegen, weil er ein Ostjude war, der in Hamburg aufgewachsen ist. Er war Schuldirektor, da war selbstverständlich eine gewisse Autorität nötig. Aber meine Geschwister und ich haben eine sehr gute Beziehung zu ihnen und eine gute Erinnerung an die Eltern.

Wenn Sie jetzt auf Deutschland blicken: Was fällt Ihnen als Erstes auf?

Als Erstes die Sprache. Auf der Straße sprechen die Leute die Sprache, die meine Großmutter gesprochen hat und die ich damals noch nicht verstand.

Wenn ich das richtig verstanden habe, durften Sie anfangs kein Deutsch lernen und haben sich das erst später selbst beigebracht.

Die Entscheidung meiner Eltern war: Die Kinder, die in Israel aufwachsen, sollten Hebräisch sprechen. Zu Hause sprachen wir Hebräisch, auch meine Eltern haben Hebräisch miteinander gesprochen. Man hat auf die deutsche Sprache bewusst verzichtet. Ein Nachbar von uns, auch ein „Jecke“, hat zu Hause Deutsch gesprochen. Bei uns gab es eine klare Trennung. Bis wir in die Schule kamen, war Hebräisch die einzige Sprache, mit der wir aufwuchsen. Deutsch kam erst hinzu, als ich Student war.

Wenn Sie jetzt von Israel aus auf die Gesellschaft Deutschlands, das politische Deutschland blicken: Wie schätzen Sie die Lage ein?

Es ist eine Entwicklung. Zum einen war es für mich immer wichtig wahrzunehmen, wie anders die deutsche Gesellschaft heute und im Nachkriegsdeutschland im Vergleich zur Gesellschaft in Deutschland von vor 1945 ist. Das hatte mich mit Optimismus erfüllt. Nicht nur in Bezug auf die deutsche Gesellschaft – die deutsche Gesellschaft hat Lehren aus der Vergangenheit gezogen –, sondern auch für uns. Wenn die Deutschen diesen Weg von der Realität vor 1945 bis dahin, was wir heute erleben, gehen konnten, dann können wir es auch in Israel und in der Region um Israel schaffen. Heute bin ich etwas skeptischer. Wenn ich sehe, wie sehr sich in Deutschland Rechtspopulismus verbreitet, dann überlegt man sich, wie lange dieser Prozess andauert. Wird es da eine echte Wende geben oder ist es nur ein Schönheitsfehler? Aber das ist das, was mich beschäftigt, wenn ich mit der deutschen Gesellschaft konfrontiert bin.

Und der Blick auf die israelische Gesellschaft?

Das muss man immer im Vergleich sehen. Wenn man sieht, wie anders sich die deutsche Gesellschaft verhält zu bestimmten Themen. Wie zum Beispiel eine bellizistische Gesellschaft zu einer eher pazifistischen Gesellschaft geworden ist. Und dann schaut man auf Israel und fragt sich: Wieso sind wir so festgefahren im Bellizismus? Nur Kampf, Krieg als einziger Weg zu überleben. Dann hat man sich nicht nur mit der israelischen oder der jüdischen Geschichte zu befassen, sondern auch mit der deutsch-jüdischen. Und das ist das, was ich professionell tue.

Als ich zum ersten Mal in Israel war, habe ich die Fotokünstlerin Pesi Girsch, die Sie vielleicht kennen, oder Vardi Kahana, die Ihnen vielleicht etwas sagt. Wenn ich mich mit ihnen ausgetauscht habe, war es erst mal wahnsinnig aufregend für mich. Ich dachte immer: „Oh Gott, jetzt muss ich erst mal gucken und ganz vorsichtig sein.“ Aber wenn wir dann erst mal gesprochen haben, hatte ich das Gefühl: Wenn wir wollen und wir uns jetzt in das Ruderboot setzen, dann können wir in genau die gleiche Richtung rudern. Uns verbindet so viel mehr, als es von außen scheint. Würden Sie das auch so teilen?

Voll und ganz. Als meine Mutter im Jahr 1984 zum ersten Mal wieder nach Hamburg zurückkehrte, etwa 45 Jahre nachdem sie Deutschland verlassen hatte, fiel mir auf, dass sie genauso aussah wie dort die Frauen in ihrem Alter. Sie hatte Hamburg als junge Frau verlassen. Und trotzdem sah sie genauso aus und benahm sich genauso wie die anderen Frauen in Hamburg. Man hat es besonders stark bemerkt, als wir mit Freunden etwas unternahmen: Wir sprechen dieselbe Sprache – nicht nur rein technisch, sondern da ist der Dialekt, die Denkweise, die Haltung. Auch wenn diese Leute Deutschland verlassen haben, sind sie noch immer in der deutschen Weimarer Zeit geblieben. Deswegen ist die Nähe immer noch da. Und wenn wir jetzt bewusst auf die Leben nach 1945 zurückschauen, dann ist die Nähe noch leichter zu demonstrieren oder herzustellen. Diese spezifische Last, damals im Nationalsozialismus gelebt zu haben, kann zu einer Entfremdung führen, kann aber überwunden werden, wenn man diese zwölf Jahre entweder versteht oder ausklammert. Und für unsere Generation, die Generation nach 1945, ist es noch einfacher, da die eigene Tradition, nicht kontaminiert ist.

Glauben Sie aktuell noch an eine Vision für Israel, an einen Frieden?

Ich habe eine Vision. Aber ich versuche, es nicht als Vision darzustellen, sondern als Lösung eines Problems. Das Problem ist, dass Israel und die Palästinenser schon seit hundert Jahren in einem Konflikt stecken und keinen Weg aus diesem Schlamassel herausfinden. Meines Erachtens gibt es keine Vision, es gibt eine Lösung. Und es gab die Zwei-Staaten-Lösung, die von der UNO im Jahr 1947 angeboten wurde – und daran sollte man festhalten. Das ist die Lösung – und wenn man will, auch die Vision. Die nächste Frage ist immer: Ist das auch realistisch bzw. realisierbar? Es sieht nicht realistisch aus, weil der Konflikt immer weiter eskaliert . Aber wenn man mindestens zwischenzeitlich eine Phase der Ruhe einführt, kann man sich einen Überblick verschaffen, Neues planen und schließlich umsetzen.

Wahrscheinlich mit einer anderen Regierungskonstellation.

Das auf jeden Fall. Mit der israelischen Regierung von heute geht es nicht. Es ist die schlimmste Regierung, die man sich vorstellen kann. Aber ich werde hier keine Worte wählen, die später gegen mich verwendet werden können. Aber mit der gegenwärtigen rechtsextremen Regierung geht jedenfalls nichts. Das ist tatsächlich eine Katastrophe für den Staat Israel und die Bevölkerung. Man muss sie loswerden. Und man muss auch auf der anderen Seite Gesprächspartner finden, die bereit sind, Israel nicht zu bekämpfen, sondern es als Partner anzuerkennen. Wenn das gelingt, ist die „Vision“ realisierbar.

Sie haben gerade dieses wunderbare Werk „Niemals Frieden? Israel am Scheideweg“ geschrieben, ein intelligentes und unglaublich kluges Buch, auf eine Art sehr unterhaltsam und ich bin dankbar für dieses Buch, weil ich auch an manchen Stellen lächeln musste, weil die Formulierungen so schön sind, ein bisschen umgangssprachlich. Und mir ist aufgefallen: In den Gesprächen mit den Holocaustüberlebenden, die ich 2019 getroffen habe, habe ich am Ende immer gefragt, was ihre Wünsche an das Leben sind, was sie sich für ihre Kinder und Kindeskinder wünschen. Und es war bemerkenswert, dass alle einhellig sagten: dass es Frieden und Ruhe gibt, dass Stille ist. Wie ist das bei Ihnen?

Man darf das nicht nur als eine Art Parole benutzen. Man bekommt immer diese Antwort: Wir wollen Frieden. Man muss dabei immer auch die Frage stellen: Welche Art von Frieden soll das sein, was versteht man unter Frieden? Auf dem Friedhof hat man auch Frieden. Gerade wenn man nach 1945 aufgewachsen ist, weiß man, wie wichtig es ist, Kriege zu vermeiden. Wie wichtig es ist, alternative Wege zu suchen und friedlich miteinander zu leben. Und die Tatsache, dass wir jetzt, 75 Jahre nach Gründung des Staates Israel, noch immer keinen Weg zum Frieden gefunden haben, macht diese Antwort einerseits einfacher: Klar, wir wollen Frieden. Andererseits steht die Frage im Raum: Wieso habt ihr es nicht geschafft, dieses Ziel zu erreichen? Und es ist nicht nur die Schuld der israelischen Politik, der Idee des Zionismus, nicht nur die Schuld der Palästinenser, der Araber oder der Gegner Israel, dass es nicht dazu gekommen ist. Bei dieser Frage fühle ich Verzweiflung, weil ich lange für Auswege plädiert habe, die nicht berücksichtigt wurden.

Sie sind ja ein sehr betriebsamer und aktiver Friedensaktivist und suchen immer neue kommunikative Wege. Sie versuchen zum Beispiel auch in Ihrem letzten Werk die Hintergründe, die Strukturen Israels hier in Deutschland zu erklären und werfen einen differenzierten Blick darauf. Und vor allem plädieren Sie dafür, immer wieder in der Kommunikation zu bleiben, immer wieder Dialoge zu suchen. Das ist eine enorme Energieleistung, die Sie vollbringen.

Danke für die Komplimente, aber ich bin Historiker und ich versuche, aus der Geschichte zu lernen. Ich behaupte, dass ich über den Vergleich von Gesellschaften heute und früher, von Israel und Deutschland zu rationalen Schlussfolgerungen gelangen kann. Ich bemühe mich darum, das, was ich als Lehre aus der Geschichte ziehe, zu präsentieren, in der Hoffnung, dass es irgendwann eine Wirkung haben wird. Ohne die Illusion zu haben, dass wir Historiker die Welt bewegen könnten. Aber aufzugeben, sich zurückzulehnen und Probleme zu verdrängen, ist eigentlich ein Verrat an meinem Beruf oder meiner Existenz als bewusster israelischer Historiker.

Meines Erachtens sind Sie ein wichtiger Botschafter in beide Richtungen. Sie sind jemand, der Brücken baut.

Man kann es so bezeichnen oder anders formulieren. Weil ich beide Gesellschaften relativ gut kenne, kann ich jede Gesellschaft der jeweils anderen gut präsentieren und auf die vorherrschenden Probleme hinweisen. Das ist der Vorteil.

Herr Zimmermann, ich bedanke mich für das Gespräch.

Bluma Shindelheim (geborene Schildkraut) war vier Jahre alt, als die Nazis Ende 1939 in Demblin (Deblin) in Polen einmarschiert sind und die Stadt bombardiert haben, in der sie geboren war. Sie hat keine Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg, aber ihre Nächte sind voller Träume von Angst und Terror. Albträume verfolgen sie und geben ihr keine Rast. Auch wenn die Erinnerung an ihre Vergangenheit schmerzhaft ist, besteht Bluma darauf, uns ihre ganze Geschichte zu erzählen und lehnt es ab, irgendeine Beschreibung oder ein Detail auszulassen. Sie kämpft damit, jeden Moment des Schreckens exakt so zu rekonstruieren, wie sie ihn erlebt hat, um ein Flickwerk dieser verstörenden Augenblicke nachzubilden, die sie niemanden je erzählt hat.

Bluma war das jüngste von vier Kindern. Ihre Familie hat voraussehen können, was sie erwarten würde, nachdem junge Leute in Arbeits- und ältere in Vernichtungslager geschickt wurden. „Meine Mutter stand abseits der Schlange und versteckte mich unter ihrem schweren Mantel“ erzählt Bluma. Als sie ins Ungewisse geführt wurden, hörten sie Nichtjuden schreien und sie warnen, es gebe „ab hier keinen Weg zurück mehr“. Eine polnische Frau schrie ihre Mutter an und forderte sie auf, ihre Tochter sitzenzulassen um ihr eigenes Leben zu retten. Blumas Mutter tat es, aber durch Blumas anhaltendes und verzweifeltes Weinen, kam ihre Mutter zurück, um sie mitzunehmen. Beide schafften es zu fliehen und sich in den Feldern zu verstecken und blieben so davon verschont, in den Zug nach Treblinka steigen zu müssen.

Es gelang ihnen, das Demblin-Arbeitslager zu erreichen, wo sie sich ihrem Vater, Bruder und zwei Schwestern anschlossen. „Meine Mutter hat es hinbekommen, einen Mann zu finden, der gewillt war, uns in das Arbeitslager hineinzulassen im Austausch für den schweren Pelzmantel, den sie getragen hatte.“ Ihre Mutter wurde der Eintritt gewährt, aber die nackte kleine Bluma wurde auf einen Haufen Leichen beim Eingang des Lagers abgeladen. Dank der Beharrlichkeit und Kühnheit ihrer Mutter wurde das Kind zurückgeholt und im Lager versteckt.

Als das Demblin-Lager 1944 zerstört wurde, wurden sie in ein Arbeitslager in der Nähe von Czestochova gebracht, in dem Munition und Waffen hergestellt wurden. Blumas Vater und Bruder wurden ins Buchenwaldlager geschickt und nur ihr Bruder überlebte. Bluma zufolge haben die Nazis die meisten kleinen Kinder in den Lagern dadurch ermordet, dass sie ihnen „Süßigkeiten“ gaben. Es waren keinen „unschuldigen“ Bonbons, sie töteten die Kinder. „Meine Mutter warnte mich, ich solle keine ‘Süßigkeiten’ annehmen, also steckte ich sie einfach nur in meine Tasche“. Ein weiteres Mal ist Bluma dem Tode entkommen.

Blumas Kindheit ist geprägt von Horrorbildern, Gewalt, Grausamkeit, Züchtigung und Prügel, die ihre Mutter in ihrer Anwesenheit, als junges unschuldiges Kleinkind, erdulden musste. Um diesen Schauplätzen zu entkommen, rannte sie davon, versteckte sich in den Gräben und spielte mit ihren Kopfläusen. „Ich existierte nicht, ich war kein menschliches Wesen“.

Der Augenblick an dem der Krieg endete wurde in einem kleinen Bild im Jahre 1946 dokumentiert, sie war 9 Jahre alt und sie verweilten im DP-Lager in Deutschland. Die kleine Bluma wurde neben US-Präsident Eisenhower fotografiert. Bluma and ihre Mutter kamen ins Ansbach-Nürnberg-Lager und lebten dort drei Jahre lang nach Kriegsende. Bluma weigerte sich, eine deutsche Schule zu besuchen und bekam so überhaupt keine Schulbildung. Eines Tages wurde an die Tür geklopft. Als Bluma öffnete stand dort ein Kind vor ihr. „Hier ist ein Junge, ein Bettler“, sagte sie zu ihrer Mutter. Als ihre Mutter die Tür erreichte, war sie verblüfft: „Das ist Dein Bruder“, antwortete sie.

1948 segelte die Famile mit dem Kedma-Schiff nach Israel. Bluma wurde in dem Land schnell heimisch, sie lernte Hebräisch, aber bevor sie die sechste Klasse erreichte, wechselte sie alle zwei Monat in eine andere Schule.

Ihre besondere Verbindung und Beziehung zu ihrer Mutter endete nie. „Bis ich 17 wurde und zum Militär ging, schlief ich bei den Füßen meiner Mutter, ich hatte Angst, sie würde von mir weglaufen“, erklärt sie.

Mit 19 heiratete Bluma ihren Mann Israel. Sie eröffnete in Haifa ein Bekleidungsgeschäft mit dem Namen „Hamsin“, wo sie von morgens bis zum Sonnenuntergang arbeitete. Ihre Liebe zu Kunst, Kultur und Literatur war schon im jungen Alter für jeden offensichtlich. „Als ich klein war, träumte ich davon, Schriftstellerin zu werden“, erzählt sie uns. Sogar heute im Alter von 83 Jahren ist sie lebendig und aktiv, unternimmt lange Wanderungen und hört Musik. Ein kurzer Blick auf das Buch auf ihrem Nachttisch offenbart uns, dass sie zur Zeit die Autobiographie des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama liest.

Als Modeliebhaberin und Eigentümerin eines erfolgreichen Bekleidungsgeschäfts in Haifa, mit den besten Waren aus Israel und dem Ausland, ist es klar, dass Stil, Chic und Körperpflege Teil ihrer Lebensart sind. Heute – sie ist in Lila gekleidet, ein elegantes Hemd und eine lila Hose tragend – mit ihren modischen Locken sieht sie Jahrzehnte jünger aus. Ihr Ehemann ist vor einigen Jahren gestorben, zusammen gründeten sie eine wunderschöne, beispielhafte Familie. Sie hat drei Kinder und acht Enkelkinder. „Mein Wunsch ist es zu leben und auch meine Urenkel zu sehen“ sagt sie mit einem Lächeln. Als ich sie frage, was sie sich sonst noch wünscht, antwortet sie einfach: „Ich möchte für immer hier sein, ich war stets eine tapfere Frau“. Ein weiterer Wunsch Blumas ist es ins Ausland zu reisen, Orte und Landschaften in aller Welt zu entdecken. Ihre Kindheit wurde tatsächlich zerstört und es ist wirklich unmöglich zu begreifen, wie solch ein kleines Kind es schaffte, diesen schrecklichen Abschnitt der Geschichte zu überleben. Aber gleichzeitig ist Bluma in gewissem Maße immer noch dieses selbe kleine Mädchen, voller Optimismus und Lebensfreude.

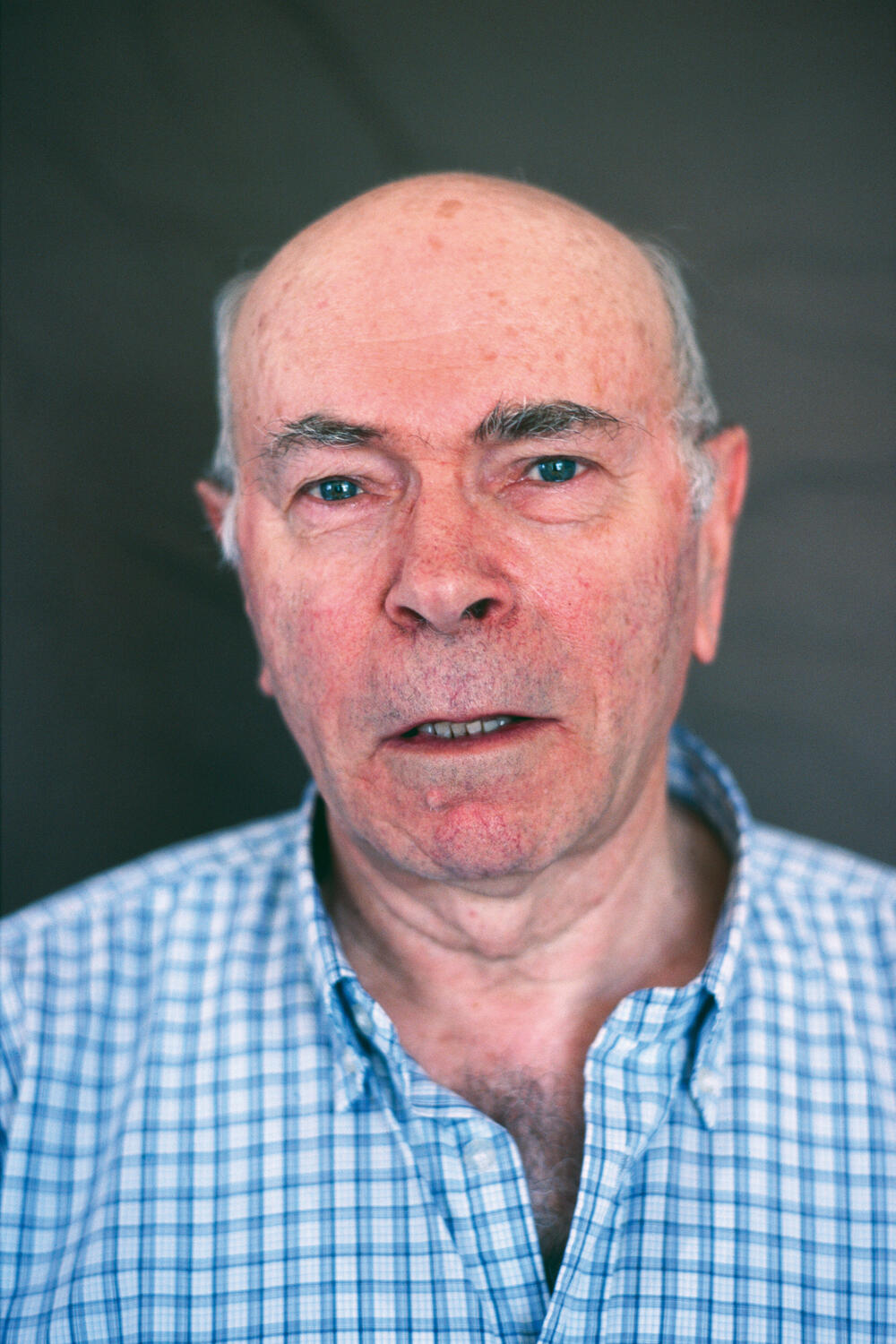

Monia Weisman wurde 1929 in der Stadt Lipcani in der Bessarabien-Region in Rumänien geboren (heute liegt die Stadt in Moldawien). Es gab etwa 8000 Juden in Lipcani, welches als größere Ortschaft in der Region gesehen wurde. Monia wuchs mit seinen Eltern, seiner Schwester und seiner Großmutter im selben Haus auf.

Seine Erinnerungen an sein Elternhaus beziehen sich meistens auf das einfache Leben in vergangenen Zeiten: Essen wurde in Eiskisten aufbewahrt. Im Winter, wenn der See zugefroren war, wurden Eisbrocken gelagert, die das ganze Jahr über für das Frischhalten von Lebensmitteln benutzt wurden. Er erinnert sich, wie seine Mutter rausging um Eisstücke von den Blöcken zu hacken. „Sie würde Powidl machen, Pflaumenmuskonserven. Ich erinnere mich noch an den Geruch von Pflaumenmus, der sich über die ganze Stadt verteilte“.

1940, als Folge des Ribbentrop-Molotow-Pakts, betrat die Rote Armee Bessarabien und begann, die Einwohner zu verbannen und ins Exil zu schicken. Im Juni 1941 nach der deutschen Invasion und der Öffnung der deutsch-sowjetischen Front, wurde den Juden befohlen, ihre Habe zu sammeln und sich zum Stadtplatz zu begeben. Damit begann der Todesmarsch in Transnistrien.

Die Bedingungen für das Laufen waren schwierig; sie gingen zu Fuß ohne Essen oder Wasser. Sie banden ihre Hände mit Handtüchern zusammen um sicher zu gehen, dass niemand verloren ging. Um zu überleben leckten sie Tautropfen von Pflanzen und Blättern. „Wir aßen alles, was wir auf den Feldern erhaschen konnten“, sagt er. Die rauen Bedingungen waren zu viel für seine Großmutter, die es nicht schaffte und auf dem Weg starb. Nach einem endlos langen Marsch überquerten sie den Dnister-Fluss und auch seine Mutter starb.

Nachdem sie anderthalb Monate marschiert waren, erreichten sie das Dorf Kachin in der Ukraine. Zusammen mit weiteren 700 Juden, die den Todesmarsch überlebt hatten, wurden sie in einen Stall gepfercht. „Wir ließen uns alle nieder und schliefen auf Pferdemist, wieder ohne Essen und Wasser,“ erinnert er sich. Bei diesen Lebensbedingungen waren Krankheiten üblich und sie mussten jeden Tag mit sterbenden Menschen umgehen. „Eines Morgens wachten wir auf und Vater war nicht mehr am Leben“, sagt er als er sich an den Moment zurückerinnert, an dem er ein Waise wurde. „Ich erkrankte an Typhus und verbrachte diesen langen Winter mit eingeklappten Beinen in diesem Stall. Die Hitze von dem Pferdemist rettete mir das Leben.“

Von den tausenden von Juden, die den Todesmarsch mitmachen mussten, haben Monia und seine Schwester zusammen mit etwa 80 Kindern die Tortur überlebt. Sie mussten unzählige Wege finden, an Essen zu kommen, um zu überleben. „Meine Schwester schlich sich hinaus und brachte uns Zuckerrüben und ich ging um die Häuser im Dorf und flickte Schuhe mit Markisenstoff, einer Schere und Drähten, die ich seit der Deportation mit mir führte. Im Gegenzug erhielt ich Essen für mich und meine Schwester.“

Sie erreichten die Stadt Tschetschelnyk und lebten dort im Ghetto. Um Essen zu kriegen, arbeiteten sie für einen Nichtjuden und halfen ihm bei der Schweinezucht und der Herstellung von Schweinewürsten. Nach einiger Zeit zog er bei der nichtjüdischen Familie ein, die ihn wie einen Sohn behandelte. Er erinnert sich an die warmherzige Zuneigung, die er von diesem Mann und seiner Frau bekam. Er hat sie nach dem Krieg nie wieder gesehen.

1944 gestatteten die rumänischen Behörden den transnistrischen Waisen, die 15 oder jünger waren, nach Rumänien zurückzukehren. Monias Schwester war damals 19, sah aber jünger aus und so gelang es beiden, gemeinsam nach Bukarest zurückzukehren. Monia fand Arbeit in Bukarest und arbeitete als Übersetzerin für die Russen. Als die sowjetischen Truppen Rumänien verließen, wurden sie ins Dombes-Arbeitslager in die Ukraine geschickt, um in den Kohlegruben zu arbeiten.

1946, im Alter von 17 Jahren, nahm Monia das letzte Schiff, das illegale Einwanderer transportierte und kam in Atlit an. 1948 war er einer der Gründer des Kibbuz Sa‘ar, wo er für die Landwirtschaft des Kibbuz verantwortlich war. Seitdem hat er mit seiner Frau 72 Jahre lang in dem Kibbuz gelebt. Auf die Strapazen seiner Kindheit während des Krieges zurückblickend, kommentiert er, sein halbvolles Glas anschauend: „Ich habe beschlossen, dass ich versuchen muss, das Gute zu sehen und nicht das Schlechte. Ich blicke nicht wütend zurück. Familie ist das Wichtigste. Meine Familie aufwachsen zu sehen ist meine größte Freude“.

Monia hat drei Kinder, fünf Enkelkinder und drei Urenkel. Einige von ihnen leben in der Nähe des Kibbuz. Monia sagt, jedes Familientreffen, jedes Ereignis, das sie zusammen feiern, bringt ihm große Freude. Er hat einen weisen Rat für die junge Generation: „Seid zu jeder Zeit optimistisch“. Er fährt zusammenfassend fort: „Es gibt so viele Veränderungen, die zu meiner Zeit nicht existiert haben, vom Herumhantieren mit Mobiltelefonen bis zur Mondlandung … trotzdem ist das wichtigste das Streben nach Glück und nicht nach Reichtümern“.

Leah wurde 1934 in Grodno, Polen (heute Weißrussland) geboren. Als die Sowjetunion in Polen einmarschiert ist, wurde ihre Familie gezwungen die Kriegszeit in Nordkasachstan zu verbringen. Anfangs lebte die Familie in einer Stadt namens Kazzyk aber später zog sie in eine größere Stadt namens Rodnick (auf Kasachisch: Dzhelombet), eine Stadt mit einer Kohlengrube und einer Steinschleifmaschinenfabrik. Unter sowjetischer Herrschaft gelebt zu haben seit sie sechs Jahre alt war hat Leahs Kindheit stark beeinflusst und ihr Leben für immer geformt.

Das Leben inmitten der sibirischen Steppe bedeutete Leben unter den härtesten Wetterbedingungen, die man sich vorstellen kann. Die Temperaturen erreichten minus 20 Grad; heftige Schneestürme veränderten die Topographie des Ortes über Nacht. Der Schnee auf der Straße war so dicht, dass es keine Sicht gab. Jeder Sturm forderte seine Opfer: „Menschen haben sich im Sturm verlaufen und sind erfroren“, sagt sie.

Ihre Kleidung war für diese erbarmungslosen Wetterverhältnisse ungeeignet. Während der fünf Jahre, die die Familie in Sibirien verbrachte, hatten sie nie die Mittel um neue Kleidung zu kaufen. „Unsere Kleidung war voller Läuse; jede Masche in den Gewändern war von Wanzen besiedelt. Ich kann diese schrecklichen Bilder nicht vergessen.“ Hunger und Läuse machten die Menschen krank, ließen sie die Unterleibsschmerzen spüren, die Typhus verursachte. „Die Menschen haben mit ihrem Leben bezahlt“, sagt sie bedauernd. Ihre Hauptnahrung war Brot und es wurde rationiert. Fleißige Arbeiter erhielten eine größere Portion, Frauen und Kinder immer die kleinsten Portionen.

„Das Schlimmste war die Ungewissheit, niemand wusste, was die Zukunft bereit halten würde. Niemand wusste, was der nächste Tag mitbringen würde. Meine Eltern fürchteten, dass wir diesen Ort nie verlassen würden und was das Schicksal für uns bereit halten würde.“ Während des Krieges wurde eine polnische Exilregierung gebildet und erst dann war es polnischen Bürgern erlaubt, sich zusammen zu tun und eine Schule zu gründen. Leah fing an zur Schule zu gehen, wo die Lehrerinnen polnische Frauen waren, die nicht immer die entsprechende Ausbildung für ihre Arbeit hatten. Zu der polnischen Gemeinschaft zu gehören hingegen gab ihnen einen Funken Hoffnung, dass sie später nach dem Krieg befreit werden würden.

Als der Krieg zu Ende ging, begann die Rückführung – die Heimkehr polnischer Einwohner in ihr Heimatland. Polnische Organisationen, die den Segen der russischen Verwaltung hatten, begannen Gruppen zu bilden und sich zum Abzug bereit zu machen. Ihre Abreise war nicht ohne Schwierigkeiten und Hindernisse und beinhaltete die Notwendigkeit eines langen Ritts auf von Pferden gezogenen Schlitten, um den Bahnhof zu erreichen. Leah und ihre Familie stiegen in einen Güterzug ein. In dem Zug waren ein paar Juden, die sich in einem Waggon sammelten. Die Fahrt nach Polen dauerte einen Monat. Beim ersten Halt in Polen haben Passagiere die Juden den polnischen Behörden gemeldet und zeigten auf den Wagen, in dem die Juden waren. Der Wagen wurde gekennzeichnet und als der Zug weiterfuhr, „wurde der Wagen mit einem Steinhagel angegriffen“.

Die Familie erreichte Szczecin, wo sie von mehreren Organisationen abgehandelt wurden. Dann fuhren sie weiter nach Lodz, wo es eine große Ansammlung von Juden gab. Nach mehreren Monaten dort wurden sie zu DP-Lagern gebracht, erst nach Ebensee, das vorher als Vernichtungslager genutzt wurde, und dann zu dem Hallein-DP-Lager nahe Salzburg. Ihre Lebensbedingungen verbesserten sich und neben anderen Dingen hat die Jüdische Agentur eine jüdische Schule in den Räumlichkeiten eingerichtet.

Nach zwei Jahren in den DP-Lagern, kam Leahs Familie 1948 mit dem Schiff „Kedma“ in Israel an. Leahs Bruder, der schon vor den anderen Familienmitgliedern nach Israel immigrierte, wurde im Unabhängigkeitskrieg verwundet, ein Umstand, der ihre Immigration nach Israel beschleunigte. Die Familie kam direkt zum Ma‘abara (Übergangslager) in Pardes Hanna. Wegen der Verletzungen ihres Bruders allerdings hatten sie die Möglichkeit in die Nähe von ihm zu ziehen – nach Haifa. Dank ihrer guten Kenntnisse der hebräischen Sprache (im DP-Lager gelernt) hat Leah ihr Hochschulstudium bereits im September 1948 begonnen. Sie setzte dann ihr Studium am Gordon Academic College of Education fort. Sie arbeitete als Oberlehrerin mit Vorschulkindern.

Die Kriegszeit wurde nie in irgendeiner Form erwähnt oder diskutiert: weder im Elternhaus; nicht mal mit ihren in Israel geborenen Freunden, noch später mit ihrem Ehemann. Dieser Lebensabschnitt wurde schlichtweg nicht erwähnt. Es schien als ob eine Leinwand runtergezogen würde, der all ihre Not und das Elend verbarg. „Es gab eine komplette Missachtung dieses Abschnitts – als ob er nie existiert hätte“, erklärt sie. Leah fing erst vor vier Jahren an über diese Zeit zu sprechen und ihre Geschichte zu erzählen, als sie der „Amcha – Dein Volk“-Unterstützergruppe beitrat.

Leah heiratete 1953; sie hat zwei Töchter, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel. Leah liebt Israel mit ihrem ganzen Herzen. „Selbst wenn mir die Möglichkeit gegeben würde, irgendwo anders zu leben und all die Freuden der Welt zu genießen – ich würde es niemals annehmen. Ich bin froh mein Zuhause genau hier zu haben, ein einzigartiges Zuhause, das mir Sicherheit bietet und mir das Gefühl gibt, dazuzugehören. Und das ist unvergleichlich“.

Avraam Osters Eltern entschieden 1941, die drohende Gefahr spürend, nach Stanislav, Galizien (Ostpolen) zu fliehen. Avraams Vater versuchte die weitere Familie zum Mitkommen zu überreden, aber sie lehnten ab. Wenige Wochen später drangen die Deutschen in die Stadt ein und töteten 30.000 Juden. Die verbleibenden 30.000 wurden in Ghettos gehalten und wurden bis zum Ende des Krieges alle ermordet. Avraams Vater war Mitglied der Kommunistischen Partei. Eine besondere Genehmigung von der Partei war nötig, um die Stadt verlassen und russisches Gebiet betreten zu können. Avraams Vater erhielt solch eine Genehmigung, bekam einen Karren und zwei Ochsen und die Oster-Familie – Vater, Mutter, fünf Geschwister und der ungeborene Avraam – begann ihre Fluchtreise auf einer Fahrt, die ihre Leben rettete.

Ihre erste Station war die Stadt Buzuluk (im südlichen Teil des Uralgebirges in Russland), wo Avraam geborden wurde. Um das Baby füttern zu können, musste seine Mutter auf das Zermahlen von Wurzeln zurückgreifen, die sie in den Feldern sammelte. Gelegentlich ging sie in eine der Kolchosen um nach Milch für ihn zu betteln. Die Familie setzte ihre Reise nach Russland fort und jedes Mal, wenn sie einen neuen Ort erreichten, suchten sich nach verlassenen Häusern in der Hoffnung, dort Essen zu finden. Einer dieser Zwischenstopps war eine verlassene Zuckerraffinerie. „Meine Mutter filterte den Zucker von einem Abflussrohr in ein Stück Stoff und fütterte mich damit“, sagt Avraam.

In einem dieser Dörfer fanden sie Kartoffeln in einem von Mäusen befallenen Keller. Seine Mutter entschied, dass es helfen würde, ein paar Katzen zu holen, aber die Mäuse aßen die Katzen. „Mit einem Löffel leerte meine Mutter das Innere einer Kartoffel und machte daraus eine Art ‘Schüssel’. Dann füllte sie es mit etwas Öl und fügte ein Stück Stoff hinzu, um eine Kerze daraus zu machen“.

Von der Geburt an bis er drei Jahre alt war, überlebte Avraam ihre Flucht. Eine seiner fernen Erinnerungen im Kleinkindalter an den Krieg besteht aus Bombardierungen, Explosionen und erschreckendem Lärm. „Bis zu diesem Tage“, sagt er, “habe ich Angst im Dunkeln und ich benutze nie den Aufzug, ich nehme immer die Treppen“. Avraams Familie überquerte die Wolga auf einem Kahn. Als der Krieg vorbei war, blieb die Familie in mehreren Flüchtlingslagern in der Tschechoslowakei, Polen und Österreich. „Wir mussten fünf Jahre im Flüchtlingslager in Österreich warten, bis es uns erlaubt war, nach Israel zu immigrieren. Man gab uns nichtjüdische Namen, damit es nicht offensichtlich ist, dass Juden ankommen“.

1949 kam die Familie endlich nach Israel und lebte für eine Weile in Zelten in Netanja. Von dort aus wurden sie zum Maabara, dem Übergangslager, nach Safed gebracht. Das Leben war nicht einfach: die Kinder lebten in einer Hütte, die Eltern in einer anderen. Es gab keine Toiletten oder Duschen. Später zogen sie in eine 37 Quadratmeter große Einzimmerwohnung in der Har-Canaan-Nachbarschaft in Safed. „Es gab keinen Strom, kein Gas zum Kochen. Es dauerte zwei Stunden um eine Tasse Milch zu erhitzen“, erinnert er sich an das Leben in der „neuen Nachbarschaft“ in Safed.

Als Avraam die Schule verließ, trat er der Work-and-Study-Jugendbewegung HaNoar Ha‘Oved ve-HaLomed bei. Er begann, tagsüber Feigen in den Feldern zu ernten und abends Kurse zu besuchen. Später als Avraam zur Wehrdienstpflicht berufen wurde, hat er nur das Grundtraining abgeschlossen. Er wurde vom vollen Dienst freigestellt, wurde aber zur Reserve an der Heimatfront zurückberufen. Zunächst war Avraam ein Elektrikerlehrling, dann arbeitete er im Baugewerbe und entwickelte sich zum Bauleiter. Er arbeitete bei der Mekorot Water Company und nahm am Bau des National Water Carrier of Israel teil. Von da an arbeitete er als Lagerleiter bei „Rafael“ Advanced Defense Systems. „Was ich als Kind nicht lernen konnte, lernte ich als Erwachsener“, sagt er.

1967 heiratete er und gründete eine Familie. Avraam hat zwei Kinder und zwei Enkeltöchter. Eine Enkeltochter ist Opernsängerin, die andere Darstellerin. Avraam erzählt uns, dass er sehr stolz auf seine Enkeltöchter ist. Avraam sagt, dass er ein reiches und aktives Leben genießt. Er unterrichtet Thai-Papierfalttechniken bei der „Amcha – Your People”-Initiative und versucht eine dynamische tägliche Routine einzuhalten. Er wünscht dem Staat Israel: „Lasst es Frieden geben! Es reicht mit den Kriegen!“

Miriam war acht Jahre alt als die Deutschen 1940 in Iasi einmarschiert sind. Sie erinnert sich, wie sich ihre Kindheit in diesem Moment verändert hat. Sie erinnert sich auch an die Veränderungen im Leben ihrer Familie. Ihre Kindheitserlebnisse sind in ihrem Gedächtnis eingebrannt, ein kleines Mädchen mit einem großen gelben Abzeichen, das sie um den Hals tragen musste, die Angst vor endlosen Bombardierungen und dem ohrenbetäubenden Lärm, mit der sie jeden Tag fertig werden musste.

1941 wurde von allen Juden verlangt, sich beim Polizeirevier zu melden um Arbeitserlaubnisse erteilt zu bekommen. „Vater ging hin und kam nie zurück“. Am gleichen Abend fand ein Pogrom am Polizeirevier statt bei dem 14.000 Juden ermordet wurden. Miriam und ihre Mutter wussten nicht, ob ihr Vater die Gräueltat überlebt hat und die Stimmung zu Hause war gedrückt. Die Familienmitglieder litten Hunger. Unter vielen Einschränkungen, die den Juden auferlegt wurden, gab es auch die, dass sie vor 12 Uhr mittags das Haus nicht verlassen durften, um die Zeit gab es kein Brot mehr in den Geschäften. Eines Tages, von ihrer Mutter überredet, beschloss Miriam, das Haus früher zu verlassen und stand um 11 Uhr in der Schlange für Brot. Sie versuchte das gelbe Zeichen mit ihrem Schal zu verstecken, aber als man herausfand, dass sie jüdisch ist, wurde sie sehr hart geschlagen und getreten. „Es war ein schlimmer Moment, ich weiß noch, dass ich starke Schmerzen hatte, aber an viel mehr erinnere ich mich nicht“, gesteht sie.

Das traumatische Erlebnis im Geschäft sorgte dafür, dass sie zu Hause blieb. Die finanzielle Situation zu Hause verschlimmerte sich. Um sich ernähren zu können, jäteten sie Unkraut für ein Stück Brot. Miriam wurde krank und lag drei Wochen im Krankenhaus, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Sie erinnert sich noch an eine Krankenschwester im Krankenhaus, die mit der Hand ein Zeichen gestikulierte, dass Juden nicht untersucht werden sollten. „Ich war sicher ich würde sterben, ich schrie nach Hilfe aber niemand kam“. Miriam wurde gerettet dank der Güte eines kleinen Mädchens, das ihr Wasser und Kartoffeln brachte und so ihr Leben rettete.

Miriam ging nach Hause zurück. Ihre Mutter und ihre Schwestern verbrachten die folgenden Jahre bis zum Ende des Krieges im Keller des Hauses. Es waren schreckliche Jahre voller Grauen und Angst davor, was passieren könnte. „Jedes Mal, wenn wir eine Explosion hörten, waren wir sicher, das Haus würde zusammenfallen und wir würden unter all den Steinen begraben werden“, sagt sie. Erst 1945, nach Ende des Krieges, erfuhr sie, dass ihr Vater noch am Leben war, aber zu dem Zeitpunkt hatte sie schon ein eigenes neues Leben angefangen. Sie trat der Hashomer-Hatza‘ir-Bewegung bei und fing an, Landwirtschaft zu studieren. Miriam ließ sich auch als Sanitäterin ausbilden während sie sich bereitmachte, nach Israel zu immigrieren. Ihrer Mutter Lebewohl zu sagen war herzzerreißend. „Wir umarmten und küssten uns im Schnee, ich werde diesen Augenblick nie vergessen“, sagt sie.

Miriam immigrierte 1948 nach Israel und ließ sich in Yad Mordechai nieder. Das erste Gefühl, an das sie sich von ihrer Ankunft in Israel erinnert, ist das unerträglich heiße Wetter, an das sie von Europa aus nicht gewöhnt war. Als der Unabhängigkeitskrieg losging und sich die Situation an der ägyptischen Grenze verschlimmerte, ging sie in ein Flüchtlingslager in Bnei Brak, fing an, in der Landwirtschaft zu arbeiten und Hebräisch zu lernen. Neben Hebräisch studierte sie auch Englisch mit einer neuen Immigrantin aus Südafrika, die ihr empfahl englische Literatur zu studieren „damit kannst Du dann auch Englisch“. „Zusammen lasen wir Oscar Wildes Schriften, Shakespeare, Julius Caesar und so lernte ich die Sprache erfolgreich“, sagt sie stolz.

Für sich selber zu sorgen war nicht einfach zu dieser Zeit, als Israel gerade gegründet wurde. Miriam verbrachte den Morgen damit, in der Landwirtschaft in Pardes Katz zu arbeiten und ihre Abende damit, für ihre Abschlussprüfung in Tel Aviv zu lernen. „Auf meiner Reise nach Tel Aviv musste ich mich entscheiden, ob ich mir eine halbe Pita mit Falafel, eine kleinen Schokoladenriegel oder eine Handvoll Erdnüsse in Zeitungspapier eingewickelt kaufen würde“. Jeden Tag kaufte sie etwas anderes und das war ihre Mahlzeit bis zum Abendessen. Nachdem sie ihre Abschlussprüfung bestanden hatte, trat sie 1950 der IDF bei und diente in der allerersten Klasse der Nachal, der kämpfenden Pionierjugend. Dann ging sie zur Marine, wo sie ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte.

In den 1970ern reisten Miriam und ihr Ehemann mit einem diplomatischen Auftrag in die USA im Rahmen seiner Anstellung beim Ministerium für Handel und Industrie. Sie studierte Malerei, Bildhauerei und Zeichnen. Bis heute befasst sie sich mit Kunst und Malerei. Miriam hat drei Kinder und drei Enkelkinder. „Währen des zweiten Weltkrieges immigrierte ich nach Israel und hatte das Privileg eine der Gründerinnen des Staates zu sein, somit habe ich meinen Teil beigetragen“, sagt sie mit einem Lächeln. Ihr Wunsch ist es, Frieden zu erzielen. „Wir müssen das, was wir haben, bewahren und für den Frieden müssen wir etwas opfern. Vielleicht lohnt es sich dafür auf einen Teil unseres Landes zu verzichten.“

Die Geschichte von Chaim Breitman beginnt zwei Monate vor dem Krieg im Sommer 1939, als seine Eltern feststellten, dass es Zeit zu flüchten wäre, bevor es zu spät würde. Kurz nachdem seine Eltern verheiratet waren, machten sie sich auf in Richtung Grenze auf der Nordseite von Warschau, nahe der Stadt Bialystok, die sich zu der Zeit unter russischer Besatzung befand. Von dort aus wanderten sie zum Uralgebirge, wo Chaim im Juli 1940 geboren wurde.

Nachdem sie auf dem Weg vielen Schwierigkeiten begegnet sind, haben seine Eltern Arbeit in einer russischen Fabrik gefunden und waren hauptsächlich damit beschäftigt, zu versuchen zu überleben. Chaim lernte drei Sprachen zu sprechen: Polnisch, Russisch und Jiddisch. Als er ein Kind war, erinnert er sich, waren seine Eltern überwiegend damit beschäftigt, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, also blieb der kleine Chaim oft mit seiner Tante Zippora oder mit „Babuschkas“, die angestellt waren um auf ihn aufzupassen.

1946, nach dem Krieg, ging die Familie nach Polen zurück; nichts war mehr da, keine Spur blieb von dem, was vor dem Krieg ihres war. „Meine Eltern haben Drohungen bekommen, dass wenn sie nicht von dem Dorf verschwinden würden, ihr Schicksal entsprechend in die Hand genommen würde“. Jedes Haus oder Land in der Region, das einst vor dem Krieg Juden gehörte, war nun von polnischen Hausbesetzern übernommen worden. Chaims Familie war mittellos, ohne irgendetwas, was sie wiedererlangen könnte.

Die Familie bereitete sich darauf vor, nach Israel zu immigrieren und trat der Gordonia-Gruppe bei, deren Ziel es war, Immigration nach Israel zu organisieren.

1948, nachdem sie zweieinhalb Jahre in Europa durch Polen, die Tschechoslowakei, Österreich und Italien gewandert sind, sind Chaim, sein Bruder Moshe, der am Ende des Krieges geboren wurde, und ihre Eltern nach Israel immigriert.

Sie kamen mit dem „Kedma“-Schiff nach Israel, direkt zum Hafen von Haifa. Von dort aus reiste die Familie Richtung Norden nach Safed, wo seine Tante mütterlicherseits lebte. Nach einem Jahr in Saifa, in dem es ihnen nicht möglich war, ihre endlosen Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, zu überwinden, beschlossen seine Eltern nach Haifa umzuziehen. Auch dort standen sie zahlreichen Schwierigkeiten gegenüber und doch schaffte es die Familie durchzukommen. Einmal schaffte sie es sogar, sagt Chaim, ihr Heim zu renovieren. Im Oktober 1955 wurde sein kleiner Bruder Israel geboren.

Chaim kam nach Israel als er acht Jahre alt war. Er musste Hebräisch lernen um sich in der neuen Gesellschaft zu integrieren und sich an die Schule anzupassen. Am Ende der siebten Klasse, kurz vor dem Abschluss, wurde Chaim vor einer wichtigen Entscheidung gestellt, die im Nachhinein betrachtet, den Weg für seine Zukunft geebnet hat. Chaim hatte die Möglichkeit die Basmat-Berufsschule in Haifa zu besuchen oder die Schule für Marineoffiziere in Akkon, die zu der Zeit als beste Schule im ganzen Land galt. Die Studiengebühren waren sehr hoch , eine echtes Problem für die Familie, trotzdem zögerte Chaims Vater nicht ihm zu sagen: „Ich werde mich um die Gebühr kümmern, sieh Du zu, dass Du die Zulassungprüfung bestehst“. Die Erinnerung an den Rückhalt und die Unterstützung, die er von seinen Eltern bekam, berührt ihn so, dass sich seine Augen mit Tränen füllen. Er bestand die Prüfungen und im Alter von 15 nahm Chaim sein Studium auf an der Marineoffiziersschule in Akkon – sein Lebenstraum.

Die intensive Ausbildung dauerte fünf Jahre. Am Ende, als Chaim absolvierte, bekam er das Bagrut-Reifezeugnis, ein Hochschuldiplom und einen dritten Offiziersgrad in der Marine und wurde ein IDF-Marineoffizier.

Anschließend diente er als stellvertretender Befehlshaber in einer Werft bei der Eilat-Basis der Marine. Seine Freundin Yael (geboren Yael Levi) diente in der gleichen Marinebasis. Sie heirateten 1962 und gründeten eine Familie in Haifa. Chaim begann in Kirbat Haplada, der Stahlschmiede Israels, zu arbeiten und verband seine Arbeit mit seinem Maschinenbaustudium am Technion mit Schwerpunkt Metallurgie. Chaim gesteht, dass er seine endlose Motivation von seinen Eltern hat, die hauptsächlich damit beschäftigt waren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und für die Bildung ihrer Kinder zu sorgen. Dank dieser grenzenlosen Motivation, Selbstdisziplin und Ernsthaftigkeit, entwickelte er sich und wurde Manager der Schmelzanlage in Kiryat Haplada. Nach 35 Jahren Arbeit ging er in Rente.

Chaim und Yael haben drei Kinder und sieben Enkelkinder. Heute im Alter von 79 Jahren sagt er, dass seiner Ansicht nach es das wichtigste im Leben ist , das Leben zu genießen, auf seine Gesundheit zu achten und sein Familienleben zu schützen. Die letzten fünf Jahre hatte Chaim eine schwierige Zeit, in der er mit einem Krebsleiden kämpfte, welches er aber bezwang und von dem er sich jetzt erholt.

Chaim sagt, dass eine weitere Sache ihm größtes Glück bescheren würde: wahren Frieden zu erlangen. „Dies ist wirklich die einzige Sache, die wir brauchen und wenn wir wahren Frieden erreicht haben, wird sich alles Weitere von selbst ergeben“, sagt er zuversichtlich. Aber er warnt auch vor den Zeiten, die vor uns liegen: „Die Welt ist heute in einem Zustand der Verwirrung und ich fürchte dass noch einmal Israel der Sündenbock der Welt sein könnte“, sagt er ernsthaft.

Zvi wurde 1933 in Wien, Österreich geboren. Seine erste Kindheitserinnerung ist zugleich der folgenschwerste Moment seines Leben: Zvi und seine Schwester wurden von ihrer Mutter am Bahnhof getrennt. Zu dieser Zeit war er sechs und wusste nicht, dass der Zug, der sie zu seiner Tante nach Belgien brachte, ihr Schicksal bestimmen und sein Leben retten würde.

Kindertransport: das war der Name der Unternehmung zur Rettung jüdischer Kinder und Vermeidung ihrer Deportation, indem sie in westeuropäische Städte gebracht wurden. Zvi und seine Schwester Hadassah wurden gerettet aber sie sahen ihre Mutter nicht wieder. Ihre Mutter hatte Geld bezahlt, um die Grenze zu überqueren und wurde geschnappt. Zvi weiß nicht, was mit ihr geschah. 1938, ein Jahr davor, wurde sein Vater ins Dachau-Konzentrationslager gebracht.

Bis heute erinnert er sich an die Zugfahrt. „Wir standen in dem Zugwagen; er war dicht gefüllt. Ich hielt die ganze Fahrt über die Hand meiner Schwester“. Zvi und seine zwölfjährige Schwester kamen im Haus ihrer Tante in Brüssel an. Als Nazideutschland 1940 in Belgien einmarschierte, versteckten sich seine Tante und ihr Ehemann als auch Zvi und seine Schwester auf dem Dachboden ihrer Wohnung. Als sie erfuhren, dass jemand die Behörden über ihr Versteck informiert hatte, musste die Familie wegziehen und sich einen anderen Unterschlupf suchen.

„Wir befürchteten, dass die Deutschen jederzeit in Belgien eindringen könnten, also flohen wir nach Frankreich“, erinnert er sich an die Augenblicke des Schreckens, die er erlebte. Morgens machten sie eine Pause und einer der Familienmitglieder zog seine Gebetstefillin an. Dies verursachte einen großen Alarm bei den deutschen Soldaten, die dachten die Tefillin wäre ein Hinweis für die englischen Flugzeuge, wo sie ihre Bomben werfen sollten.

Als die Deutschen Frankreich besetzten, stellte die Familie fest, dass Frankreich niemals ein Zufluchtsort für sie sein könnte. Sie kehrten nach Belgien zurück und versteckten sich vier Jahre lang an verschiedenen Zufluchtsorten. Die Zugschienen in der Nähe waren ein strategischer Punkt fürs Bombardieren. Gegen Ende des Krieges, wann immer sie die Bomben der Alliierten hörten, rannten sie auf die Felder und legten sich hin um Verwundungen zu vermeiden. Zvi erinnert sich gut an den Moment des Kriegsendes: „Bis heute erinnere ich mich an einen deutschen Soldaten, der auf einem Fahrrad fuhr und die Stadt verließ“.

Nach Kriegsende besuchte Zvi eine renommierte Schule in Brüssel. In der fünften Klasse begann er, Französisch und Flämisch zu lernen. Als Jugendlicher trat er der zionistischen Jugendbewegung Gordonia bei. 1949 immigrierten Zvi und seine Tante nach Israel und kamen in Haifa an. Seine Schwester war ein Jahr vorher angekommen. In Israel anzukommen war nicht leicht für ihn und seine Familie, „Es war kein Kinderspiel“, sagt er aufrichtig.

Zvi begann als Pförtner in einem Radiogeschäft zu arbeiten; er lernte Hebräisch und begann langsam, sich in die neue Realität zu integrieren. Dann begann er für eine Baufirma zu arbeiten. 1962 lernte er seine Frau Zippora kennen. Von da an bis er 80 wurde arbeitete er in einem Lebensmittelgeschäft, das seiner Tante und seinem Onkel gehörten.

Zvi und Zippora haben vier Kinder und zehn Enkelkinder. Mit 86 Jahren sagt Zvi, dass Wohlstand und Fortschritt seinen Lebensstil definitiv verändert haben. „Aber das, was ich wirklich mehr als alles andere sehen wollte, ist bisher nicht eingetreten, nämlich Frieden“. Zvis anderer Wunsch ist es, seine Enkelkinder heiraten zu sehen. „Ich möchte weiterleben, ich möchte mit 120 Jahren noch mal neu anfangen“, fügt er mit einem Lächeln hinzu.

Nona Kahanas Kindheit begann in einem wohlhabenden Haus in Bukarest, Rumänien. Ihr Vater besaß ein großes Einkaufszentrum und mehrere andere Läden in der Stadt. Als Kind fuhr sie mit ihrer Mutter in den Skiurlaub sowohl in die Schweiz als auch nach Frankreich. Diese Reisen während ihrer Kindheit beinhalteten auch andere sportliche Aktivitäten wie Schwimmen und Pferdereiten.

Das gute Leben, das sie genossen hatte, hat sie nicht auf die Tragödie vorbereitet, die sie mit siebeneinhalb Jahren erlebte, als betrunkene Nazisoldaten in den Straßen der Stadt ihre Pistolen feuerten und ihre Mutter töteten. „Meine Mutter war im neunten Monat schwanger. Sie fiel auf mich und war sofort tot. Ich habe geschrien“, sagt sie über den Moment, der ihr Leben für immer verändert hat. Ihr Vater und ihre Großeltern waren überwältigt vom Verlust ihrer Mutter. Sie saßen damals im Wohnzimmer. „Niemand hat mich in den Arm genommen und getröstet“, sagt sie schmerzerfüllt über das Trauma, das sie erlebte.

Ihr Vater, mit 30 Jahren Witwer, heiratete bald erneut. Nona‘s Verhältnis zu ihrer Stiefmutter war nicht gut und ihr Vater entschied, Nona in ein Kloster zu geben, wo sie bis 1945 lebte. Ein weiteres traumatisches Erlebnis, an das sie sich erinnert, bezieht sich auf das strenge rumänische Schulsystem und hat mit einer Strafe zu tun, die sie in der vierten Klasse dafür erhielt, dass sie ihre Mathe-Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Sie musste zur Strafe fünf Minuten lang in einer Schüssel voller Walnuss-Schalen knien. „Nach zwei Minuten zitterte ich vor Schmerz. Seitdem vergaß ich nie wieder meine Hausaufgaben“, sagt sie.

Der Einmarsch der russischen Armee in Bukarest veränderte das Leben in der Stadt. „Sie benahmen sich wie wilde Tiere, sie stahlen alles. Da waren Soldaten, die Dutzende von geklauten Uhren an ihrem Arm trugen, bis zur Schulter hoch“, erinnert sich Nona. Als ihre Mutter starb, schwor sich Nona, sie würde Medizin studieren, so dass sie Menschen vor dem Sterben retten könne. Sie war 13 als sie sich in eine Schule für Krankenpflege einschrieb, sie verbrachte den Morgen damit, sich in einem Krankenhaus einzuarbeiten und lernte abends für ihren Hochschulabschluss. 1951 wurde ihr Vater verhaftet und beschuldigt, dass er ein Vermögen besäße, er konnte sich aber von der Anklage freikaufen. Er besorgte Pässe für seine Familie und beschloss nach Israel zu immigrieren.

Die erweiterte Kahana-Familie, Nona, ihr Vater, seine Frau, ihre Eltern und deren Kinder kamen in eine Ein-Zimmer-Wohnung in Haifa, wo sie alle zusammen lebten – elf Personen. Als ihr Vater nach Paris in den Urlaub fuhr, beschloss ihre Stiefmutter, dass es für Nona Zeit wäre, das Haus zu verlassen. Von da an musste Nona allein ein neues Leben in einem neuen Land beginnen. Sie kam zum Pioneer Home in Haifa, eine Unterkunft, die erschaffen wurde, um es Frauen zu ermöglichen, eine erschwingliche Wohnung zu finden.

1952 lernte sie Albert kennen, der ebenfalls gebürtig aus Rumänien kam, die beiden heirateten und gründeten eine Familie. Zwölf Jahre lang arbeitete Nona als Pflegerin im Rambam Hospital. Sie arbeitete danach dank ihrer Kenntnisse in verschiedenen Sprachen in unterschiedlichen Positionen für die Hapoalim Bank. Auch wenn ihre Karriere anspruchsvoll und erfüllend war, sagt sie aufrichtig, dass sie es bereut ihren Traum, Ärztin zu werden, nicht erfüllt hat.

Nona und Albert haben zwei Kinder, sechs Enkelkinder und zwei Urenkel. Mit 87 Jahren verbringt sie die meiste Zeit zuhause, da es ihr Schwierigkeiten macht, so herumzulaufen, wie sie es früher tat. Sie schaut gerne Filme während ihr Mann sich Opern anhört; sie liest Bücher und spielt am Computer; aber sie sorgt auch dafür, dass sie zusammen Kaffee trinken und die kleinen Momente, die sie zusammen haben, genießen. „Das Wichtigste für mich ist unsere Gesundheit und dafür zu sorgen, dass wir jeden Tag so nehmen wie er ist“.