Dinge darzustellen, ist etwas anderes, als sie zu zeigen. Der Unterschied scheint minimal und wird häufig im Sprachgebrauch unterschlagen. In der Kunst ist er entscheidend. Dinge darzustellen, heißt, sie vor Augen zu führen. Die Dinge zeigen, die unsichtbare Wand zwischen Kunstwerk und Betrachtern zu durchbrechen. Bertolt Brecht hat an dem Problem seine Theaterpraxis ausgerichtet, der Kunsthistoriker Norman Bryson seine Thesen zur „Logik des Blicks“1 . Das Tätigkeitswort zeigen birgt ein gestisches, ein physiologisches Moment. Es bewegt durch Bewegung. Man zeigt auf etwas, oder irgendwer zeigt auf einen. Das Zeigen stellt einen unmittelbaren Bezug her. Bei denen, auf die gezeigt wird, löst es (meist) ein unangenehmes Gefühl aus. Man fühlt sich angesprochen. Wer zeigt, will eine Wirkung hervorrufen.

In der Kunsttheorie der Moderne ist das Zeigen keiner Rede wert. Durch die Proklamation der Autonomie des Kunstwerks wurde es gegenstandslos. Das autonome Kunstwerk stellt nichts dar, zeigt auch nichts: Es ist! Ein ästhetisches Ding, zweck- und funktionslos. Provokation für ein pragmatisches, am konkreten Nutzen orientiertes Denken. Gegen Missbrauch ist es – wenigstens laut Theorie – weitgehend gefeit. Bis sich autonome Kunst am Ende als marktgängig entpuppte.2

Mitte des 19. Jahrhunderts hatte das Aufkommen der Fotografie für die manufakturelle Bildkunst die Bedingung der Möglichkeit geschaffen, sich aus den überlieferten Fesseln eines wie auch immer gearteten Realitätsbezugs zu lösen. Das jedenfalls die bevorzugte Lesart. Nach wie vor beschreibt die Kunstgeschichte diesen Prozess vorwiegend als einen Akt der Befreiung aus den außerkünstlerischen Abhängigkeiten der Vergangenheit. Dabei ist es verwunderlich, dass die Künstler die Fotografie schon früh als eine Bedrohung empfanden und ihr jeglichen Anspruch auf künstlerische Bedeutung bestritten. Nicht von ungefähr gelangte die Fotografie erst viel später und quasi durch die Hintertür des Kunstbetriebs zur künstlerischen Legitimation: als sich der Focus der avancierten (fortschrittlichsten!) Kunst vom realisierten Werk auf dessen Idee verlagerte, zu ihrer Vergegenwärtigung nichts desto trotz der Illustration bedurfte.3

Das analoge technische Medium der Fotografie lag von vorneherein quer zum Konzept des autonomen Kunstwerks. Fotografische Bilder sind in der Erscheinungswelt verankert und nicht selbstreferenziell. Als Produkte von Rechenoperationen schlagen digital generierte Bildmedien indes wieder eine Brücke zur Bastion des autonomen Kunstwerks, indem sie „realistische“ Bilder auf gegenstandsloser Basis produzieren. In der künstlerischen Praxis hat dies bislang noch keine Konsequenzen gezeitigt. Die Fotografie liefert nach wie vor die Blaupause für die digitalen Bilder von Fotografie und Kino.

Olaf Schlote ist Fotograf. Seine Bilder vergegenwärtigen eine Welt, deren Bestandteil sie zwar sind, aber nicht in Gestalt autonomer Objekte. Sie veranschaulichen Dinge, die einer anderen als der Welt der autonomen Kunst entstammen. Gleichwohl genießt der Fotograf Schlote – völlig zu Recht – die Anerkennung als Künstler. Wie viele Repräsentanten der sogenannten künstlerischen Fotografie. Die Begründung für den dramatischen Einstellungswechsel in der Kunst fällt in der Regel flau aus.

Hat sich das Postulat auf Autonomie als Leitdoktrin womöglich stillschweigend aus der Kunst der Gegenwart des 21. Jahrhunderts verabschiedet? Der Begriff dessen, was als Kunst gilt, erstreckt sich mittlerweile unterschiedslos auf alles Mögliche, das im Rahmen des Kunstbezirks präsentiert wird. Es ist wohl nur noch die Institution des Museums, die zwischen Kunst und Nicht-Kunst die Trennlinie zieht. Einen verlässlichen Begriff von Kunst gibt es nicht.

Mit den Jahren hat Schlote, nicht gerade ein prototypischer Vertreter der zeitgenössischen Kunstfotografie, eine ebenso eigenständige wie eigenwillige Sicht und Haltung entwickelt. Beides unstrittige Kriterien, seinen Bildern künstlerischen Rang zuzubilligen. Frage ist nur, welchem Begriff von Kunst? Dem unvermindert vorherrschenden der Moderne? Offenbar nicht. Dem der Kunst davor? Ebenso wenig. Das würde sie auf Replik und Kopie festlegen. Deshalb laden seine Bilder dazu ein, dem Begriff der Kunst anhand seiner bemerkenswerten Bilder von neuem Kontur zu verleihen, sowie zum Versuch, den Begriff der Kunst aus der Beliebigkeit zu entlassen. Dabei liefert aus meinem Blickwinkel das Moment des Zeigens die Nagelprobe.

Zunächst ist es notwendig, seine Bilder genauer in Augenschein zu nehmen. Was bereits dem flüchtigen Blick auffällt, ist ihr narratives Prinzip. Damit setzen sie sich in ausdrücklichen Widerspruch zum autonomen Kunstwerk mit dessen klarer Absage an die Erzählung. Schlotes Bilder wollen erzählen. Doch die Sache ist komplexer, als die Feststellung suggeriert.

Nicht jedes seiner Bilder schildert eine Geschichte. Viele haben kontemplativen Charakter. Als Einzelbilder repräsentieren sie vertraute Gattungen der Malerei: „Landschaft“, „Stillleben“, auch „Genre“ und „Porträt“. Andererseits sind die Bilder fast immer in lose Zyklen eingebunden. Innerhalb dieser Zyklen, im Nebeneinander oder (bei Büchern) im Hintereinander, verändert sich ihr Status. Dementsprechend ihre Bestimmung. Wie beim narrativen Film jede Einstellung die folgende – und auch in die vorhergehende, aus der Anschauung soeben verschwundene, aber als Nachbild im Unbewussten gespeicherte – beeinflusst, überblenden sich in der optischen Wahrnehmung die Bilder Schlotes. Ein Vorgang, der bei der Betrachtung mehrerer Bilder unvermeidlich ist. Den Schlote aber bewusst hervorruft.

Gleichwohl manifestieren sich die Geschichten keineswegs als mitreißende Handlungen und Ereignisse. Vielmehr erwecken sie den Eindruck, als sei das Wesentliche schon geschehen; oder wäre noch zu erwarten. Wohin gegen das, was konkret geschehen ist, geschah oder geschehen könnte, visuell ausgespart bleibt. Schlote überantwortet es unserer Imagination.

Es sind denn auch nicht formale Konstanten, die den verschiedenen Zyklen des fotografischen Werks den Zusammenhalt verleihen – es ist ihr spezifisches Klima, ihre Atmosphäre. Es ist eine Impulskette, die sich uns Betrachtern umso nachdrücklicher mitteilt, je länger wir die Bilder ansehen. Eine Erfahrung, die das bloße Mitteilen überschreitet, einen förmlich er- und umfasst, emotional in das einschließt, was man sieht.

„La mer“ ist der Titel eines in dieser Hinsicht signifikanten Bildes. Am unteren Bildrand erkennt man, horizontal über die gesamte Fläche verteilt, drei Reihen leerer Stühle. Sie sind dem schotterigen Strand, dem Meer dahinter und dem Himmel darüber zugekehrt. Wie die drei Reihen der Stühle bilden Stand, Meer und Himmel beinahe gleichförmige Bildstreifen, die sich, je nach Blick, über- oder hintereinander, also über die Fläche oder in die Tiefe des Bildfeldes erstrecken. „La mer“ erzeugt, je länger man das Bild betrachtet, desto nachdrücklicher eine Stimmung aus Ruhe und innerer Anspannung. Stimmung nicht im Sinne einer temporären Anwandlung, sondern als ästhetische Kategorie. „Das bedeutet, Welt nicht allein als äußerliche Sphäre, sondern auch als innerliche Erfahrung“4 , aufzunehmen.

Dokumentiert sich in dem gezielten Aufruf der so beschaffenen Stimmung eine besondere Form des Zeigens? Zeigen als eine „… Suggestion von Lebendigkeit und Empfindungsfähigkeit eines Gegenstandes, ja seiner spontanen Subjektivität, die in der Vorstellung vom Aufschlagen des Blickes zur Geltung gebracht wird.“5 Wohlgemerkt: Wenn Birgit Recki dem Objekt „Lebendigkeit und Empfindungsfähigkeit“ zumisst, stattet sie es mit Eigenwillen und Subjektivität aus. Ist das zu weit hergeholt? Keineswegs. Im Ikonoklasmus wie in der Idolatrie moderner Prägung erweist sich, dass die Neigung, Bildern eine eigene Existenz zuzubilligen, auch im Zeichen verabsolutierter Zweckrationalität verbreitet ist.6 Stimmung stellt sich allmählich ein, unterscheidet sich von der Plötzlichkeit des punctums bei Barthes, das einen unvermittelt trifft wie eine Pfeilspitze, und realisiert sich während der Betrachtung im Spektrum von Zeit.

Auf den Gesichtern der Menschen, die in Schlotes früheren Bildern sichtbar werden, mischt sich häufig in die Erwartung auf das, was kommt, ein Zug von Unsicherheit. Vorfreude und Sorge gleichzeitig. In manchen Lithografien von Honoré Daumier findet man ähnliche Gesichter, in den Porträts von Élisabeth Vigée-Lebrun oder in den Filmen von Steven Spielberg wie „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ oder „E.T.“ dem Außerirdischen. Schlote nutzt gerne ein Verfahren, das in der modernen Literatur und im Film vertraut ist und als „mise en abyme“ apostrophiert wird. In seinen Bildern zeigen sich andere Bilder, deren Wirkung sie erneuern. Es sind keine Zitate, sondern Teilhaben (Partizipationen). Und Bilder von erwartungsvollen Mensch en erregen zwangsläufig Neugierde. Was erwarten die Menschen, was erwartet uns? In „la mer“ ist es eine bezwingende Stille. Das Meer im Bild ist stumm wie der Tod.

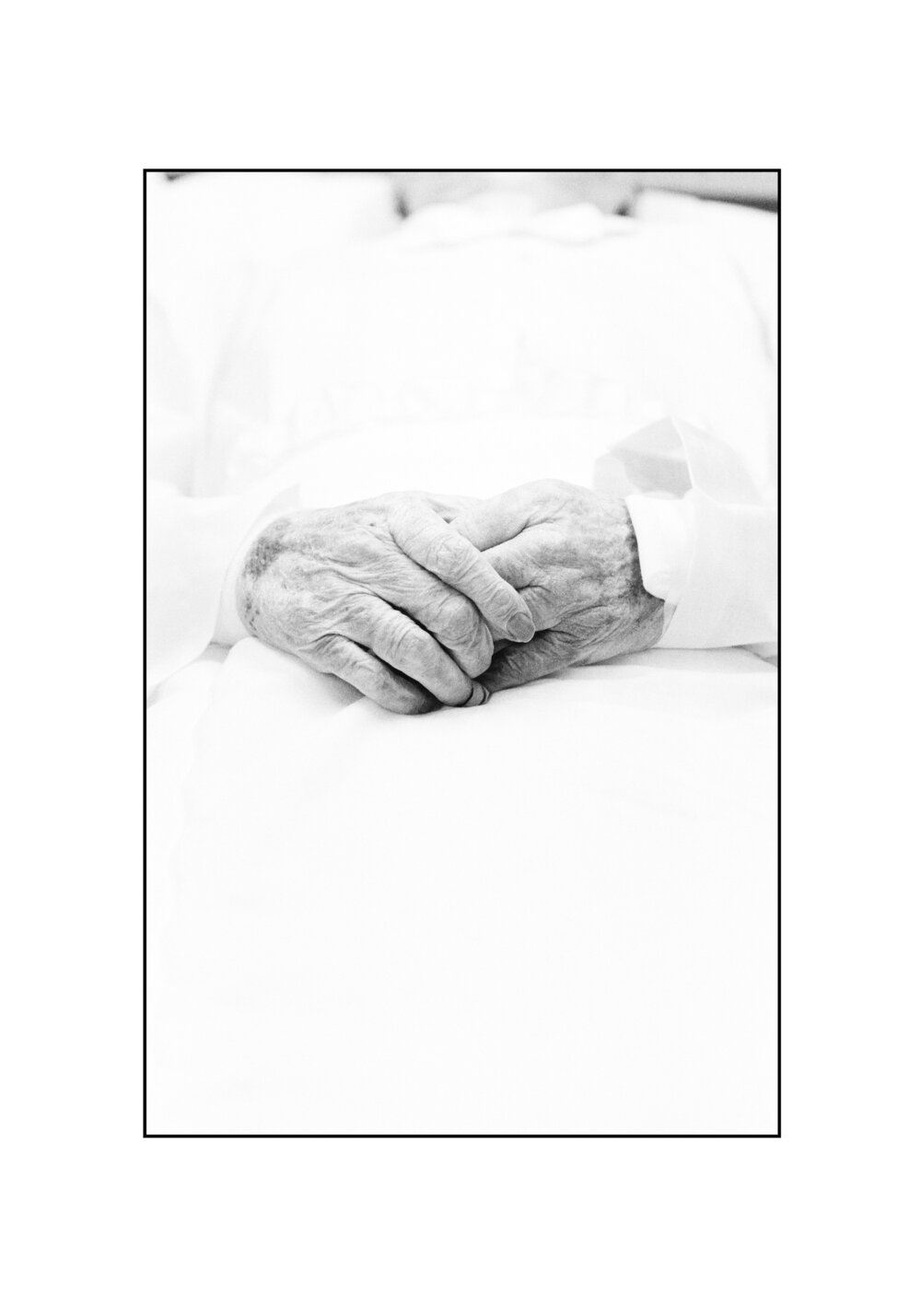

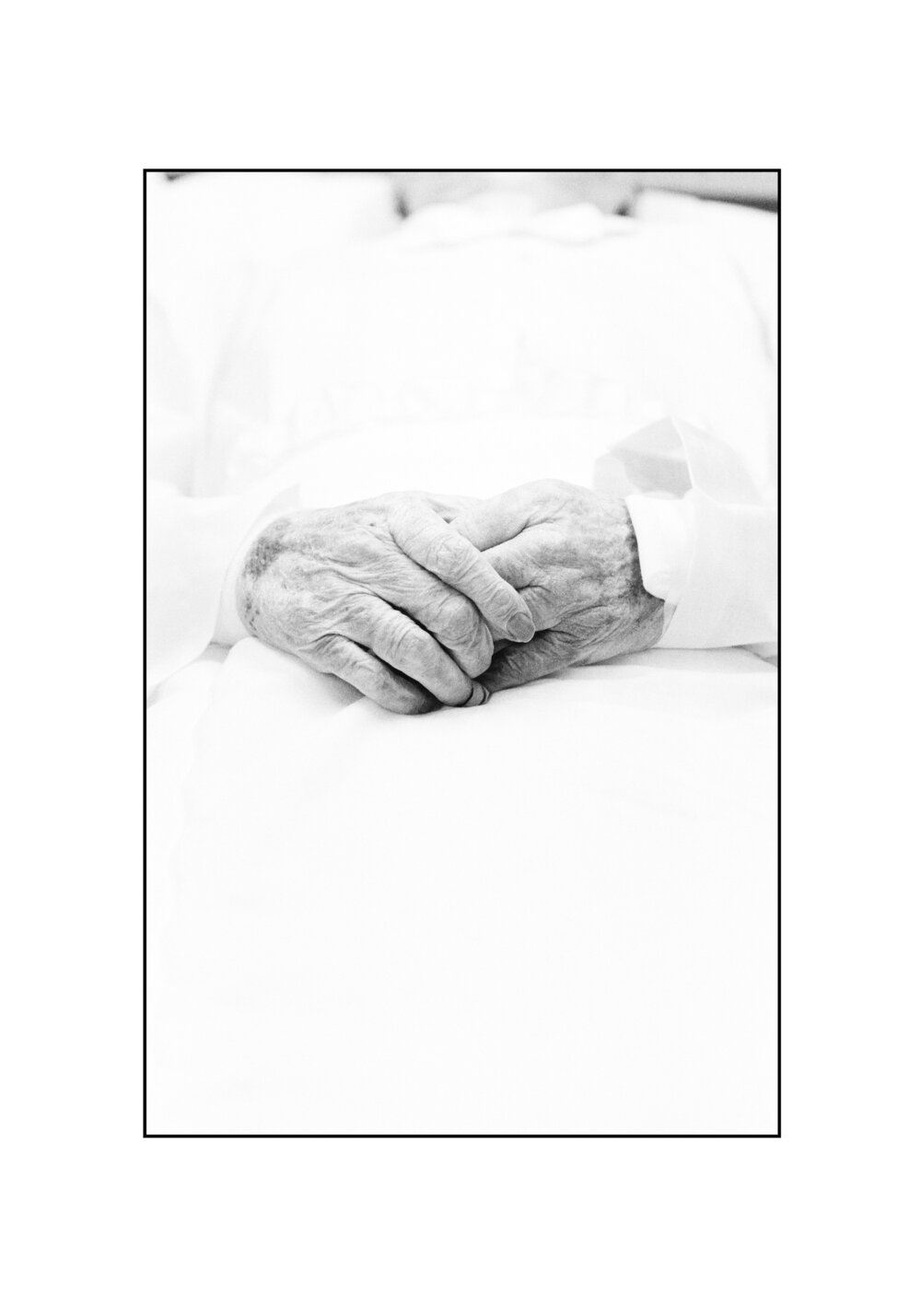

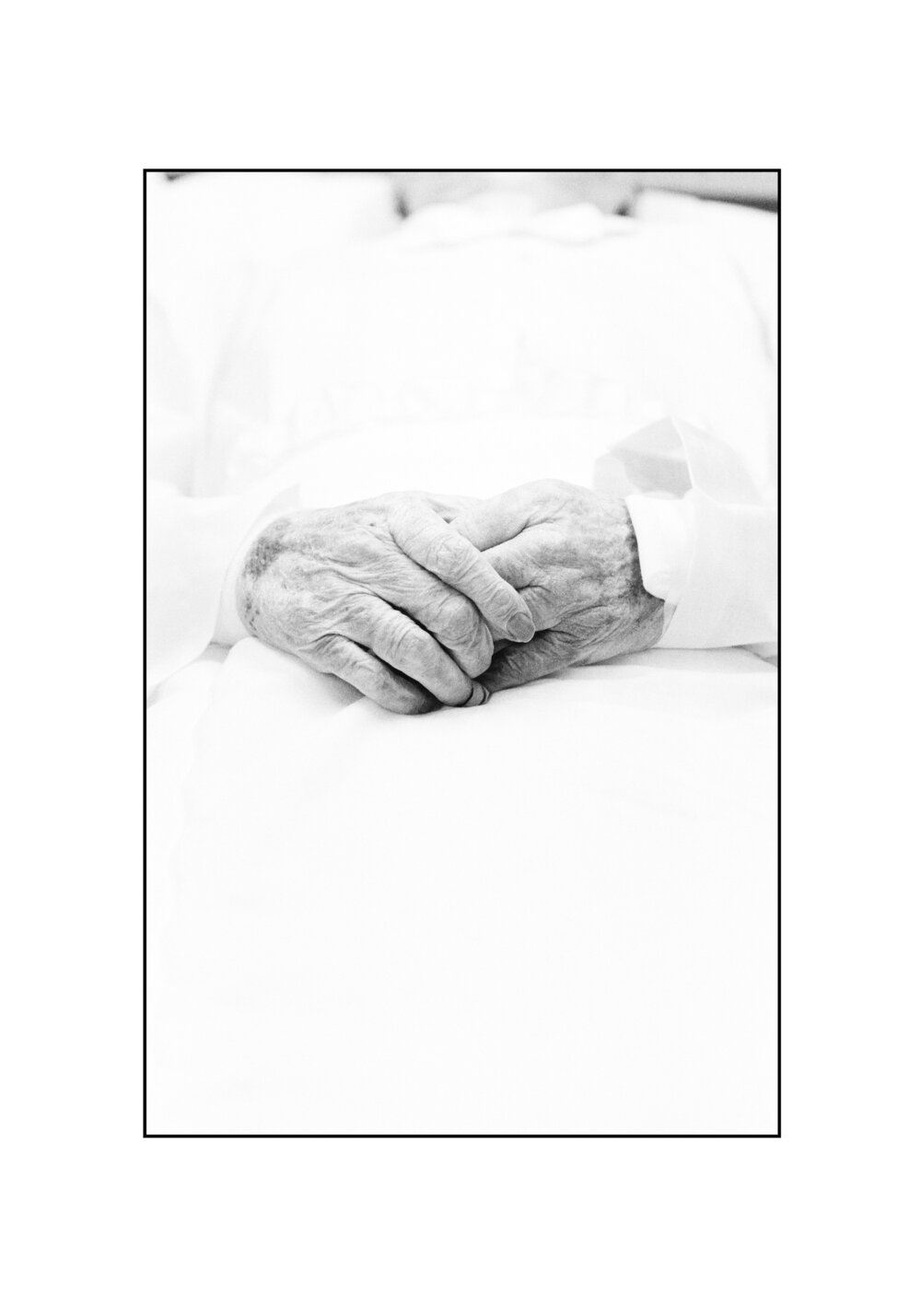

In Schlotes jüngstem Bildzyklus begegnen uns Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Berufs – und blicken uns an. Neben einem einst bekannten Politiker, eine Krankenschwester, eine Militärhistorikerin, ein Cartoonist, eine Patientin, ein Rettungssanitäter, die Leiterinnen eines Hospizes … Schlote hat sie aufgesucht und fotografiert. Analog, mithin auf Film, und schwarz-weiß. Der Film ist eine Art Haut, auf der sich die reflektierten Lichtstrahlen niederschlagen, die Menschen und Dingen erst zur Erscheinung verhelfen. Zwischen Fotografie und Fotografiertem kommt es zu einer Berührung. Von anderthalb bis zu drei Stunden dauerte jede Session. An verschiedenen Orten, innen wie außen, hat Schlote fotografiert. Ein kompletter Film jeweils für ein Modell. 36 Aufnahmen.

Was haben diese Menschen gemein? Obwohl sie sich mutmaßlich nicht kennen, niemals zusammengetroffen sind? Eigentlich müssten wir die Antwort wissen. Auch wenn wir die Porträtierten zum ersten Mal erblicken und noch nicht durch eine Bildlegende Kenntnis erlangt haben, welchen Beruf die Porträtierten ausüben oder was ihnen widerfahren ist. Es ist ein unsichtbares Band, das sie untereinander und gleichzeitig mit uns Betrachtern verbindet. Und wir mit ihnen. Das Einzige, was allen Menschen gemein und gewiss ist: der Tod. Die Energie, das lebendige Bild des Todes spricht aus den Bildern. Vielleicht tritt hier der seltene Fall ein, dass wir nicht sehen wollen, was wir wissen, während wir sonst in der Regel sehen, was wir wissen. Unser Gehirn programmiert das Sehen gewöhnlich vor der eigentlichen Wahrnehmung.

Sämtliche der von Schlote fotografierten Menschen haben direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun. Die einen sind ihm körperlich-leiblich begegnet. Andere sehen ihm sozusagen ins Auge, und wieder andere von außen beim Verrichten zu. Manche beschäftigen sich mit dem Tod aus wissenschaftlicher oder künstlerischer Sicht. Natürlich ist ihr Blick auf den Tod so verschieden wie die einzelnen Menschen, mal vis-à-vis, mal distanzierter, so unterschiedlich, wie die Bilder auf uns wirken. Auf Umwegen gleichsam blickt uns über die Fotografie der Tod an, berührt uns. Ganz nebenbei wird evident, was Schlotes fotografisches Werk stets unterfangen hat: Das Wissen, dass jedem (analogen) fotografischen Bild die Melancholie eingeschrieben ist. Dass sich seine Essenz in der Vergänglichkeit des Seins zeigt (offenbart), die nur in dem winzigen Augenblick der Aufnahme, des Schnitts in die Zeit, angehalten und fixiert wird.

Schlote wählte aus den 36 Aufnahmen, die er von den Menschen gemacht hat, jeweils eins aus: ein Porträt. Diesem stellt er die übrigen „Takes“ des jeweiligen Kontaktbogens gegenüber. Die Kontaktbögen erweitern den Blick auf die Modelle über die konventionelle Gattung des Porträts hinaus. In mehrfacher Hinsicht. Zunächst relativieren sie die Dominanz des Einzelbildes. Das ausgewählte und vergrößerte Bild ist nur ein Bild von vielen. Es repräsentiert zwar im Fall des Porträts einen bestimmten Menschen, doch in Blick und Urteil eines anderen sowie eines Apparates. Ferner meldet sich dieser andere als der technische Autor des Porträts. Im Kontaktbogen stärker als das Modell.

Die Kontakte (!) geben Auskunft darüber, auf welche Weise sich ein Fotograf, eine Fotografin dem Modell genähert haben, auf welchen Gesichtsausdruck, welche Haltung, welchen Umraum sie aus waren. Schlote tut ein

Übriges. Er vergegenwärtigt sowohl das Mit-Spiel seiner Modelle beim Aufnahmeprozess, wodurch deren Subjektivität zur Geltung gelangt, als auch das Bestreben, seiner künstlerischen Vision eine prägnante Gestalt zu geben. „So entsteht“, schreibt er, „eine unverwechselbare Spur – eine Filmspur – fast ein Psychogramm. Innerhalb dieser filmischen Reise bewege ich mich viel – belichte gezielt über und unter. ‚Die kleinen Tode‘ – ‚Die großen Tode‘ – ‚Reisen‘ – ‚Transit‘ – ‚Transzendenz‘“7 Die Stichworte bilden die Knotenpunkte des geistigen Netzes, das die Bilder von Olaf Schlote unterfängt.

In zwei Bildern werden die Pole, zwischen denen seine Kunst schwingt, exemplarisch: ein schwarz-weißes Bild mit dem Titel „departure“, ein farbiges mit dem Titel „arrival“. Im Katalog seiner Ausstellung „Transit“8 hat er die beiden Bilder nebeneinander platziert. In „departure“ bewegen sich zwei Männer mit Koffern auf einer Straße in die Tiefe des Bildes einem ungefähren Horizont entgegen wie die Hauptdarsteller in der Abschlusseinstellung von Charles Chaplins Film „Modern Times“. In „arrival“ blicken ein Mann und eine Frau gesetzten Alters von einer Seebrücke über das tief blaue Meer auf eine entferntere, lichtblaue Küste unter strahlend blauem, leicht bewölktem Himmel. Sind sie am Ziel oder noch unterwegs wie die Männer? Ständig im Aufbruch – wohin?

Die Figuren sind Lotsen. Wir sehen sie von hinten wie die Repoussoirfiguren in den Gemälden von Caspar David Friedrich. Sie verkörpern unser simultanes Begehren von Innehalten und Fortschreiten. Das Ziel liegt vor unseren Augen, doch wir sehen es meist nicht. Wollen es nicht sehen, obwohl es sich in den Bildern von Olaf Schlote zeigt. Fern und nah zugleich.

Schlotes Bilder knüpfen an ästhetische Vorstellungen an, die in der Kunst maßgebend waren, bevor ihre (später) führenden Vertreter die Karte der Autonomie ausspielten. Dennoch ist seine Welt nicht die Welt der Fakten. Andererseits bedient er sich der Vergegenwärtigungsformen und Sichtweisen, wie sie Fotografie und Kino ausgebildet haben. Also Modi der Wiedergabe, die dank ihrer Technik durch Modernität gekennzeichnet sind und längst eine Tendenz zur Autonomie entfaltet haben. Kurzum: In seinen Bildern verschmelzen disparate künstlerische Prinzipien. Gleichzeitig bringt er die unterschwelligen Kräfte der gestischen Sprache des Bildes zum Ausdruck: die auf den Körper der Betrachter bezogenen Fähigkeiten zu ergreifen, zu berühren. So bricht er die Verselbstständigung der modernen Medien. Olaf Schlote schlägt eine Brücke zur künstlerischen Tradition – ganz im Geiste der modernen Kunst.